-

Q.セットプレー守備の効果的な練習方法は? | 少年サッカーQ&A

Q:セットプレー守備の効果的な練習方法は? A:ミニゲームに組み込んでクロス対応の場面を頻発させることと、競り合いの指導が効果的です。 -

Q.セットプレーで失点する原因は何? | 少年サッカーQ&A

Q:セットプレーで失点する原因は何? A:ボールウォッチャーになることや身体の向き、ポジショニングの問題が主な原因です。 -

Q.セットプレー守備の基本戦術は何種類ある? | 少年サッカーQ&A

Q:セットプレー守備の基本戦術は何種類ある? A:基本的に3つの戦術があり、それぞれの特徴を理解して使い分けることが重要です。 -

Q.戦術メモリー蓄積のコーチング注意点は? | 少年サッカーQ&A

Q:戦術メモリー蓄積のコーチング注意点は? A:結果論ではなく選手の思考プロセスにフォーカスしたコーチングを行うことが最も重要です。 -

Q.戦術メモリーを増やす指導のコツは? | 少年サッカーQ&A

Q:戦術メモリーを増やす指導のコツは? A:戦術的知識を与え、プレーを分析させ、4つのステップを踏ませることが重要です。 -

Q:戦術メモリーって何?判断力との関係は? | 少年サッカーQ&A

Q:戦術メモリーって何?判断力との関係は? A:戦術的な知識の記憶のことで、これが増えることで判断力が向上します。 -

Q.原理原則を指導する具体的な方法は? | 少年サッカーQ&A

Q:原理原則を指導する具体的な方法は? A:3つの手順で原理原則を整理し、基準を明確にして選手に伝えることが重要です。 -

Q.子どもに原理原則を教える重要性は? | 少年サッカーQ&A

Q:子どもに原理原則を教える重要性は? A:子どもたちがサッカーを理解し、効果的なプレーを実行するための基礎となるからです。 -

Q.サッカーの原理原則って具体的に何のこと? | 少年サッカーQ&A

Q:サッカーの原理原則って具体的に何のこと? A:攻守において有効なプレーをするための基本的な理屈や法則のことです。 -

Q.コンビネーション練習の難易度調整方法は? | 少年サッカーQ&A

Q:コンビネーション練習の難易度調整方法は? A:選手のレベルに応じて2対1から始めて段階的に複雑性を増していくことが効果的です。 -

Q.コンビネーション指導のコツは何ですか? | 少年サッカーQ&A

Q:コンビネーション指導のコツは何ですか? A:理屈に対するキーファクターを整理し、成功させるためのコツを具体的に伝えることが重要です。 -

Q.2対2のコンビネーションパターンは何種類ある? | 少年サッカーQ&A

Q:2対2のコンビネーションパターンは何種類ある? A:代表的なパターンは5つあり、相手の守備ポジションに応じて使い分けることが重要です。

-

8人制サッカー【フォーメーション】基礎〜応用・徹底解説【2026年最新版】

8人制サッカーのフォーメーション理解は指導者にとって「設計図」のような役割を果たします。各フォーメーションの構造的特徴、タスク設定の方法、練習への落とし込みまで、フォーメーションを「ただ並べるだけ」から「機能させる」指導に変わるための完全ガイドです。 -

【ポジションや動き方がわからないを解決】少年サッカー指導方法

少年サッカーでのポジショニング指導では、スタートポジションの整理やシンプルな理屈の共有が大切です。この記事では、そのステップと具体的な指導例を紹介します。 -

少年サッカーにおけるポジションの決め方【3つの要素を必ず考慮】

少年サッカーでのポジション決定には、選手の特徴・ポジションの役割・将来性の3要素が不可欠です。この記事ではその考え方と具体的な判断基準を解説します。 -

少年サッカーの適度な練習量とは?【自主練・週何回・練習時間】解説

少年サッカーの練習は週何日が良いのか、何分やる必要があるか。自主練習はどれくらいやるべきか。 練習しすぎのリスク、適切な日数と時間。上手くなる仕組みについて解説します。 -

サッカーにおける【インテンシティとは?】戦術的負荷によって変化

インテンシティとは「プレー強度」のこと。戦術的な思考が増えると強度が下がりやすくなります。この記事では、指導者が知っておくべきインテンシティの基礎と調整法を解説します。 -

8人制サッカー・フォーメーション【2-3-2】徹底解説(実例付き)

ジュニア年代の8人制サッカーで人気の2-3-2フォーメーション。その特徴や指導ポイント、メリット・デメリットについて、実際の現場での指導経験をもとに詳しく解説しています。 -

サッカーの基本構造【4つの局面と11のサブフェーズ】戦術の基礎

サッカーを戦術的に理解するには、まず構造の理解が不可欠です。この記事では「4つの局面と11のサブフェーズ」というフレームワークを使って、サッカーを構造的に捉える方法を解説します。 -

サッカーにおける原理原則とは?【実践的な指導方法も解説】

サッカーにおける原理原則とは、攻守において効果的にプレーするための基本的な理屈や法則であり、ジュニア年代から指導しておきたいものです。この記事では言葉の意味と指導方法を解説します。 -

少年サッカーポジション別の難易度【結論】ありません :実例で解説

少年サッカーにおいてポジション毎に難易度が変わるのか。また上手い選手とそうでない選手に合ったポジションはあるか。結論的にはありません。 実例をもとに解説します。 -

ジュニアサッカー・戦術指導の完全講義【具体的指導方法を解説】

この記事は、ジュニア年代のサッカーにおける戦術指導の方法を講義した教材です。 指導歴26年の中で実際に経験し、改善しながら得たリアルな内容です。今後も随時、加筆修正することでアップデートされる生きた教材となっております。 -

【テンプレ付】サッカー・トレーニングメニューの作成方法を徹底解説

この記事では、サッカーコーチが自分で練習メニューを作れるようになるためのテンプレートと実践方法を紹介しています。初心者向けの注意点や応用例まで丁寧に解説。 -

サッカー練習メニュー【コンビネーションを高める】2対2の攻撃

小学生年代の攻撃をどのように行うか。基礎となるのはコンビネーション。 ドリブルばかりの攻撃ではなく、コンビネーションを高めたい方。2人組のコンビネーションの理屈と指導方法を解説。小学5年生くらいからできる練習メニューの紹介です。

-

ジュニアサッカー【上級者】指導者向け:戦術の応用ガイド

ゲームモデル理論から高度なビルドアップ戦術、体系的な試合分析まで最新の指導法を網羅。選手の戦術的創造性を引き出す上級者向けの応用ガイドです。 -

ジュニアサッカー【中級者】指導者向け:戦術の実践ガイド

フォーメーションが機能しない原因から解決策まで詳しく解説。タスク設定による機能化、主要フォーメーションの特徴、戦術構造の深い理解を習得できる中級者向けガイドです。 -

ジュニアサッカー【初級者】指導者向け:戦術の基礎実践ガイド

オフザボール指導の体系的方法から攻守の基本戦術コンセプトまで、初級者が実践で使える指導法を詳しく解説。戦術コンセプトを練習に落とし込む方法も習得できます。 -

ジュニアサッカー【超初級者】指導者向け:戦術の基礎理解ガイド

戦術指導の基礎となる概念を体系的に解説。戦術の定義から4つの局面、戦術コンセプト、原理原則まで、超初級者が理解すべき内容を網羅しています。 -

ジュニアサッカー【ビルドアップ】基礎〜実践・徹底解説

ジュニア年代のビルドアップ指導に必要な全ての要素を体系的に解説。基本概念の理解から8人制での実践方法、年代別アプローチまで、段階的な学習導線を提供します。既存記事群への案内役として、効果的なビルドアップ指導の全体像が把握できます。 -

ジュニアサッカー【ビルドアップでよくある失敗】指導者が陥る5つの要素

ビルドアップ指導で陥りがちな5つの注意点を詳しく解説。パス回しが目的化する現象、個人技術の軽視、形だけの模倣など、現場でよくある課題と具体的な改善方法を実体験を交えて紹介します。指導の質を向上させたい方必見の内容です。 -

ビルドアップ vs ダイレクト【サッカーにおける2つの攻撃タイプ】使い分け

サッカーの攻撃は実はビルドアップ攻撃とダイレクト攻撃の2つだけ。どちらも価値のある攻撃方法で、状況に応じた使い分けが重要です。「ロングボール=悪」という偏見を払拭し、子どもたちに正しい判断基準を教える方法を解説します -

サッカーにおける「ビルドアップ」とは?【本当の意味をスペインから学ぶ】

日本でのビルドアップの使い方は実は非常に曖昧で、指導者によって解釈が様々です。スペインサッカーでは「Juego combinativo」という概念が近く、攻撃には2つのタイプがあります。本当の意味を理解して、子どもたちへの指導をより明確にしましょう。 -

【ポジション・ポジショニング】ジュニアサッカー徹底解説

ポジショニング指導は指導者にとってサッカーの基盤を教える重要スキルです。スタートポジションからタスク設定、動的な動きまで、子どもたちの「どこに立てばいいか分からない」を「明確な理解と判断力」に変える完全ガイドです。 -

ジュニアサッカー【オフザボールの動き・指導】徹底解説

オフザボールの指導は指導者にとってサッカーの本質を教える最重要スキルです。2つの状態、段階的な教え方まで、「もっと動け」という抽象的指示から「具体的で効果的な指導」に変わるための完全ガイドです。 -

戦術コンセプト【普遍的戦術】ジュニアサッカー指導完全ガイド

戦術コンセプトの理解は指導者にとって「共通言語」を身につけることです。マークを外す動き、サポート、カバーリングなど普遍的な戦術要素を構造的に整理することで、練習設計から試合分析まで一貫性のある指導が可能になります。 -

ジュニアサッカー【ゲームモデル(プレーモデル)】完全ガイド

ゲームモデルの理解により指導の一貫性が生まれ、チーム作りが劇的に変わります。コンセプト作り、プレー原則の設定、実践方法まで、指導者が「なんとなく」から「明確で一貫性のあるチーム作り」に変わるための完全ガイドです。

-

少年サッカー【1対1が弱い原因とは?】守備の強度を高める指導法

少年サッカーの指導で永遠のテーマとも言える「1対1の守備」。なぜ日本の選手は球際に弱いのか?その原因を「足だけの守備」や「インテンシティの基準値」から紐解き、僕が現場で実践している「体を使わせる」ための具体的なトレーニング方法や、チーム戦術との関連性について、スペインでの経験を交えながら徹底解説します。 -

サッカーにおけるテクニックとは【スキル=テクニック+判断力】

サッカーにおけるテクニックとは何か?そしてスキルとの違いは? この記事では、ジュニア世代の育成で重要となる「判断力を伴ったテクニック=スキル」の考え方と、効果的な練習方法を具体的に解説しています。

-

ジュニアサッカー【上級者】指導者向け:トレーニングの応用ガイド

トレーニング理論を実践できる指導者が、長期的な計画策定や体系的なトレーニング設計など、より高度で組織的なトレーニング運営を実現するための方法を詳しく解説。効果的なトレーニング計画、MTMとプレーモデルの統合、高度な設計技術で組織的で体系的なトレーニングを実現する上級者向けガイドです。 -

ジュニアサッカー【中級者】指導者向け:トレーニングの実践ガイド

基本的なトレーニング技術を身につけた指導者が、トレーニング理論の実践について深く学び、より効果的な指導を実現するための方法を詳しく解説。教授法の理解と使い分け、認知・判断力向上の指導、練習効果を高める工夫で選手の成長をより効果的に促す中級者向けガイドです。 -

ジュニアサッカー【初級者】指導者向け:トレーニングの基礎実践ガイド

基本概念を理解した指導者が、具体的なトレーニング技術を実際に現場で実践するための方法を詳しく解説。実践的な練習メニュー作成、効果的なウォーミングアップ設計、練習環境の整備など、基本的なトレーニング技術を身につけて現場での指導をスムーズにする初級者向けガイドです。 -

ジュニアサッカー【超初級者】指導者向け:トレーニングの基礎理解ガイド

トレーニングの基本概念から練習の基本的な組み立て方まで、効果的な練習を設計するために必要な土台となる知識を体系的に解説。子どもが満足し飽きない練習計画の工夫や適切な練習量の考え方を学び、自信を持って練習を計画できるようになる超初級者向けガイドです。 -

少年サッカー【ウォーミングアップ】効果的な準備のまとめ

効果的な準備運動を理解する3つの視点を解説。目的別設計、年代別対応、試合当日の特別な配慮など、リアルな現場経験から導いた実践的なウォーミングアップ手法をまとめました。 -

少年サッカー【トレーニング・メソッド】基本的教授法のまとめ

サッカーの教授法=メソッドを解説。ドリル・グローバル・システミコなどスペインのコーチングスクールで学んだ内容とそこから派生する現場での知見をもとに解説しています。 -

少年サッカー【効果的なトレーニング計画】完全ガイド

効果的なトレーニング計画を立てるポイントを解説。MTM・練習メニュー作成・練習量最適化など、30年の指導経験から導いた長期的視点での計画的指導手法をまとめています。 -

少年サッカー【トレーニングの基礎知識】効果を最大化するための基礎

効果的な練習を計画するためのトレーニングの基礎知識を解説。テーマ設定、環境設定、年代別対応など、現場経験から導いた実践的な練習設計の手法をまとめています。 -

コートサイズで練習効果が変わる?【少年サッカー指導の見落としがちなポイント】

同じ練習メニューでも、コートサイズの設定一つで効果が大きく変わります。狭すぎる1対1練習で起きる問題から、プレイエリアを広げる具体的な方法まで、現場での実体験を交えて解説します。 -

夏場の少年サッカー【体力温存と準備のバランス】試合間の過ごし方

夏場の試合間の過ごし方について、体力温存とトレーニングのバランスを実体験をもとに解説。2試合目以降のウォーミングアップ戦略、空き時間での安全な過ごし方などの具体的な工夫まで、ジュニア指導者必見の内容です。 -

ジュニアサッカー【試合当日のアップは何をする?】指導者の悩み解決

試合当日のウォーミングアップは、練習とは異なる環境や制約があるため、指導者の方にとって悩ましいテーマだと思います。僕自身も、過去には試合前に特別なアップを取り入れて、かえって選手を緊張させてしまった経験があります。この記事では、ルーティン固定の重要性、環境に左右されない基本メニューの選定、そしてインテンシティの維持に焦点を当てます。 -

少年サッカー【MTMとプレーモデル】逆算から練習メニューを考える

理想のプレーモデルと目の前のM-T-M(マッチ・トレーニング・マッチ)からの逆算、それぞれの考え方と、そのバランスをどう取るべきかについて、僕の実体験を交えながら解説します。この2つのアプローチを理解し、あなた自身の「軸」を明確にすることで、自信を持って日々の指導に取り組めるようになります。

-

エントレリネアスと背後を狙う動き【5vs5+2サーバーのポゼッション(前進型)】サッカー練習メニュー

数的同数の状況から前進する方法を学ぶ5vs5+2サーバーのポゼッション練習メニューを解説。エントレリネアスのポジショニングとスペース認識、ショートパスとロングパスの使い分けを身につけ、子どもたちの前進能力を向上させます。 -

サッカー練習メニュー【数的優位・エントレリネアス】4vs4+2サーバー(2ゾーン)のポゼッション:ポジショナルプレーの基礎

ジュニア年代のポゼッションと意図のある前進を強化する「4v4+2サーバー 2ゾーンポゼッション」。数的優位を活用し、意図的にボールを動かす能力を養うための具体的な指導ポイントと、僕自身の現場での気づきを解説します。 -

サッカー練習メニュー【5vs2ロンド(変則)】局面で数的優位を作る

この記事では、ポジションを動かして数的優位を作り出す『変則5vs2ロンド』の練習方法を解説。中央の選手の動きに連動し、チーム全体で効果的なパスコースを生み出すための考え方と、 -

サッカー練習メニュー【4vs2ロンド(外3・中1)】ボール保持とサポートの質を高める

この記事では、ボール保持と状況判断を同時に養う【4vs2ロンド(外3・中1)】の練習メニューを、具体的な指導ポイントと共に徹底解説します。サイド選手の動き方やパスコースがない時の時間の作り方など、チームのポゼッション能力向上に直結。 -

サッカー練習メニュー【攻守の切替を鍛える】2+2vs2(3色ビブス)ロンド

ジュニア年代のサッカー指導では「攻守の切り替え」の速さが重要です。この記事では、3チームに分かれて攻守が目まぐるしく入れ替わる「2+2vs2(3色ビブス)ロンド」を紹介します。認知と判断のスピードを高め、試合で活きる切り替えの意識を養うための練習メニューです。オーガナイズから具体的な指導ポイントまで詳しく解説します。 -

サッカー練習メニュー【2vs2+2サーバー ロンド】マークを外す動き&カットイン

この記事では、ジュニア年代のオフザボールの質を高める「2vs2+2サーバー ロンド」の練習メニューについて、具体的な進め方から指導のキーファクターまで詳しく解説します。選手の「マークを外す動き」や「連続したサポート」の意識を養い、状況判断能力を向上させるための実践的なメニューです。 -

少年サッカー練習メニュー【 2vs1+ 2vs1ロンド(方向あり) 】DFのラインを越える

少年サッカーのU-9年代向け練習メニュー「2vs1+2vs1ロンド(方向あり)」を紹介。ボール保持から効果的に前進するためのテクニック(コントロールオリエンタード、運ぶドリブル)と戦術(サポート)を養います。具体的なオーガナイズ、練習の狙い、キーファクター、指導ポイントを解説し、選手の状況判断力と前進する意識を高めるヒントを提供します。 -

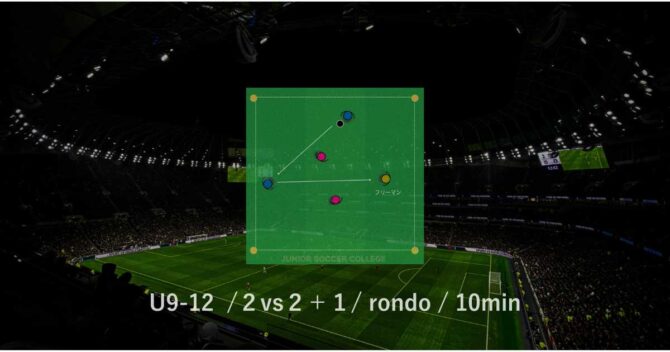

2vs2+1ロンド【攻守の切替が鍵】少年サッカー練習メニュー

年サッカーで重要な「攻守の切り替え」を効果的に鍛える「2vs2+1ロンド」練習メニューを紹介。数的優位からの失った瞬間、奪った瞬間の素早い判断と動きを養い、実戦的なプレーの質を高めます。指導ポイントやキーファクターも解説。 -

少年サッカー練習メニュー【3vs2ロンド】外・中のサポート使い分け

3vs2の数的優位でサポートの質を高めるロンド。ギャップとサイドの使い方を判断しながらボール保持能力を向上させます。 -

4vs1ロンド【攻守の切替を促す】少年サッカー練習メニュー

少年サッカーで攻守の切替スピードを速める4vs1ロンド(切替付)練習メニューを徹底解説。判断力とプレー連続性を高めます。 -

サッカー練習メニュー【3vs1ロンド】パス&サポートの意識作り

低学年のサッカー基礎的戦術指導に役立つ「3vs1ロンド」の練習メニュー。パス、コントロール、サポートの基本を正しく身につけるための具体的な指導の仕方も解説。 -

ジュニアサッカー【数的同数でもパスが回る】6対6のポゼッション

ジュニア年代でもできる数的同数6対6のポゼッション。練習メニューと指導のポイントを解説します。

-

ジュニアサッカー【守備戦術が育たない理由】8人制の構造的課題を考える

日本の8人制サッカーとスペインの育成環境を比較すると、守備戦術が育ちにくい構造的な理由が見えてきます。ジュニア年代から戦術コンセプトを教えることで、ジュニアユースでの課題を防ぎ、攻撃面の整理にも役立ちます。 -

少年サッカー【キックが蹴れない】を解決・大きなデザインとレバレッジポイント

小学1年生のキック指導は、キーファクターを教えてもなかなか効果が出ないことがあります。大切なのは、ディテールより先に大きなデザインから始めることです。この記事では、体全体を使う動作から始める指導法と、劇的な変化を生むレバレッジポイントの見つけ方を解説します。 -

子どもの自主性が育たない理由は?【少年サッカーの自己決定感】

少年サッカーで選手の自主性が育たない原因は「自己決定感」の欠如にあります。指導者がすべてをコントロールするのではなく、選手自身に決定させる余白を作ることで、主体的に考え行動する選手が育ちます。 -

ジュニアサッカー【8人制の課題と改善ポイント】現場で工夫できることは?

ジュニア年代の8人制サッカーで起きている現場の課題と、指導者としてできる工夫について解説します。海外の事例も交えながら、練習試合でのローカルルール導入やグラウンド環境の選択など、子どもたちがサッカーの本質を学べる環境づくりのヒントをお伝えします。 -

ジュニアサッカー【個の育成】指導の方法:チーム戦術との使い分けを解説

ジュニアサッカーの指導では個の育成とチーム戦術のバランスが重要です。プレイモデルを厳密にしすぎると個性が見えなくなり、個人技術ばかりに注目するとチームがまとまらない。現場で実践している個の育成の考え方から、選手が「うまく見える」ポイントの見極め方まで詳しく解説します。 -

少年サッカー【理不尽な指導は必要ない】スポーツに内在する本当の理不尽さとは

「社会に理不尽があるから理不尽な指導をする」という論理の問題点を解説。スポーツに本来内在する理不尽さの価値と、人工的な理不尽さが不要である理由を現場での視点から詳しく解説します。 -

ジュニアサッカー【適性判断】選手の個性を活かすポジション配置

ジュニア年代における、選手のポジションの適正をどう考えるか。育成年代の指導者として押さえておきたいポイントをまとめています。 -

ジュニアサッカー【自主性・主体性】選手の自立を促す育成方法

選手の自立を促す育成哲学を解説。場の空気感づくり、主体性を引き出すアプローチ、長期的な自立支援など、僕の30年の指導経験から導いた実践的な育成手法をまとめています。 -

ジュニアサッカー【指導方針】指導者の軸を確立する実践的哲学

指導者の軸を確立する実践的哲学を解説。人間教育の価値観、現場適用の方針、選手対応の哲学など、自身の経験から導いた一貫性のある指導方針をまとめています。 -

ジュニアサッカー【指導方法】選手の成長を最大化する実践的アプローチ

選手の成長を最大化する実践的アプローチを解説。成長段階対応、環境制約克服、本質的観察など、実践的な指導手法のまとめ記事です。 -

ジュニアサッカー【ポジションと起用法】効果的な選手配置を理解する

効果的なポジション配置を理解する視点を解説。ポジション理解、特殊ポジション起用、長期育成視点など、実践的な手法をまとめています。 -

ジュニアサッカー【チームづくり】効果的なマネジメントを理解する

少年サッカーにおける、効果的なチームづくりを理解する視点を解説。危機管理、信頼関係構築、主体性育成など、実践的な手法をまとめています。

-

少年サッカー【コーチの成長マインド】学び続ける指導者になるために

指導者として成長し続けるためには何が必要か?30年以上の指導経験から、自己投資の重要性と学び続ける姿勢について解説します。時間とお金を自分の成長に投資できる指導者が、次の時代のジュニアサッカー界を作ります。 -

強豪校でいじめが起きる本当の理由【スポーツ界の体質を変えるために】

最近話題になった高校野球でのいじめ問題。なぜ強豪校でこのような問題が繰り返されるのか?構造的な背景から保護者の心理、指導者が持つべき正しい価値観まで、現場経験を踏まえて詳しく解説します。 -

ジュニアサッカー【キャリア・スキルアップ】指導者として成長し続ける実践ロードマップ

指導者として成長し続ける実践ロードマップを解説。学習開始の5ステップ、効果的な成長戦略、キャリア形成の挑戦など、30年の経験から導いた実践的な成長手法をまとめました。 -

ジュニアサッカー【指導スタイルの確立】自分らしい指導者への成長プロセス

自分らしい指導者への成長プロセスを解説。指導者の在り方、スタイルの見つけ方、時代変化への対応など、指導スタイル確立法をまとめています。 -

ジュニアサッカー【コーチの基本】初心者から始める指導者への第一歩

初心者から始める指導者への第一歩を解説。コーチの役割理解、練習設計の基本、現場での実践的対応などをまとめています。 -

AI時代に求められるサッカー指導者とは?【過干渉がもたらすリスク】

AI時代に求められるサッカー指導者の役割変化と、過干渉がもたらすリスクについて解説。子どもたちの自立性と主体性を育むファシリテーター型指導の重要性を、現場での実体験を交えて詳しく解説します。 -

AI時代のサッカー指導者論【暗記型指導からの脱却】

AI時代の到来により、サッカー指導のあり方が根本的に変わろうとしています。暗記型の指導から脱却し、問いを立てる力や独創性を引き出すファシリテーターとしての役割が求められる時代に。現場経験から見えてきた新しい指導者像を解説します。 -

問題のあるサッカー指導者との関わり方【改革は時間の無駄?】

少年サッカーで問題のある指導者への改革提案は時間の無駄?罰走や長時間練習、挨拶もしない指導者との関わり方について、現場経験30年のカズが実体験をもとに解説します。 -

行動が未来を変える【サッカーコーチ】スペイン留学が僕の人生を変えた理由

サッカー指導者として「変わりたい」と願うあなたへ。僕自身の指導経験と、スペイン留学という大きな挑戦が、僕の指導者人生をどう変えたのか。行動することの重要性、そして海外での学びがもたらす計り知れない価値について、リアルな体験を交えて解説します。 -

サッカーコーチのスキルアップ【メンターの『型』を真似】モデリング学習法

サッカーコーチとして早く成長したいけど、どう学べばいいか分からない…そんな悩みに、メンターの行動や思考を「真似る」モデリング学習法を提案します。心理学の知見や自身の経験から、具体的な実践ステップ、メンターの見つけ方、そして模倣を自分の力に変える秘訣までを徹底解説。初心者から中堅コーチまで、明日からの成長戦略が見つかります。 -

サッカーコーチ【初心者】まず押さえるべき指導の3つの基本+NG行動

サッカーコーチ初心者必見!「明日から何をすれば…」その不安を解消する、指導の超基本3ヶ条+NG行動を実体験から徹底解説。 -

【少年サッカー】指導論に惑わされない!情報の本質を見抜く思考法

現代はサッカー指導に関する情報が溢れていますが、それを鵜呑みにせず本質を見抜く思考法が重要です。海外の事例を例に、情報とどう向き合うべきか、

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド2-670x352.jpg)

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド-アイキャッチ-670x352.jpg)

】サッカー練習メニュー-アイキャッチ-670x352.jpg)

のポゼッション-アイキャッチ-1-670x352.jpg)

ロンドアイキャッチ-670x352.jpg)

ロンド-アイキャッチ-670x352.jpg)

アイキャッチ-670x352.jpg)

アイキャッチ-670x352.jpg)