こんにちは、講師のカズです。

サッカーのゲーム中、自分たちのチームが今どんな局面にいるのか?

これをわかりやすく整理するためには、サッカーを構造的に捉える必要があります。

要するに、試合の局面を大きく「4つの局面」に分けて、それを更に細かく「サブフェーズ」として分類。

こうすると、複雑なサッカーの試合もスッキリしてきます。

今回は、そのサブフェーズにおける『前進とボール保持』。

・前進とボール保持って何?

・前進とボール保持の具体例を知りたい

・前進の方法について知りたい

このような内容で解説したいと思います。

1. 前進とボール保持の概要

① 前進とボール保持とは

「前進」とは敵のゴールに向かってボールを進めることで、「保持」とは失わないようにするために一度ボールを下げたり、サイドを変えたりするアクションです。

自チームのゴール前からいきなりシュートを打つことはほとんどなく、敵のゴールに近づいてシュートを打つためには「前進」する必要があります。

また多くの場合、直線的に前進できる訳ではないので「ボールを敵に取られないように”保持”」しながらボールを前進させます。

ちなみにスペイン語では以下の通りです。

・前進→Progresión

・ボール保持→Conservación

試合を見ながら『今は前進、今は保持している状態』と意識しながら観察すると、何となく感覚が掴めると思います。

余談ですが、バルセロナのコーチングスクールでは「前進」と「保持」は別の概念でくくられていましたが、正直わかりにくいのでここでは「前進と保持」と同列のものにしています。

みなさんは自由にアレンジしてください!

② 前進とボール保持の位置付け

「前進とボール保持」は、図の赤丸(点線)の部分。

つまり「攻撃→組織化された攻撃→前進とボール保持」。

このように、攻撃の中のサブフェーズです。

つまり、サリーダ・デ・バロン(ビルドアップの始まり)の次に来るサブフェーズです。

ちなみにこの時、相手のチームはどうなっているかというと簡単で、「前進とボール保持に対する守備」というサブフェーズに位置します。

当然ですよね。

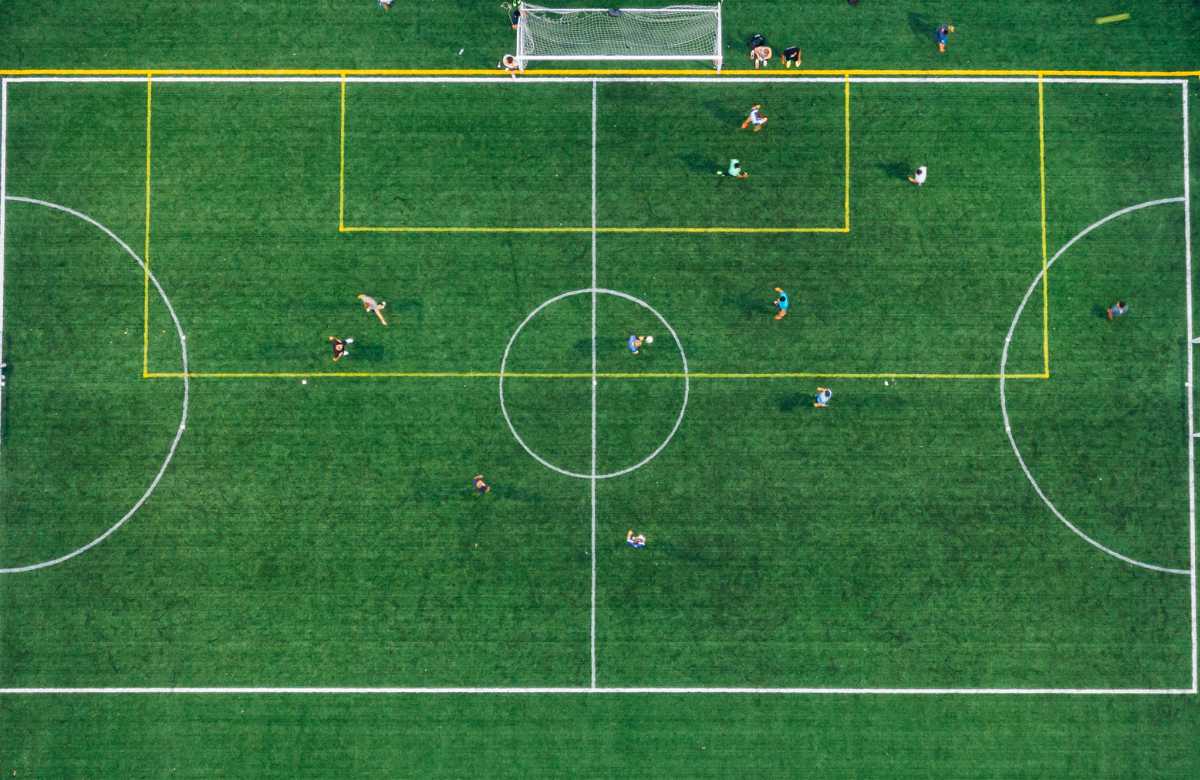

③ 前進とボール保持の具体的なイメージ

.jpg)

イメージとしては、こんな感じでボールを動かしている感じです。

下記はジュニア年代の8人制ですが、同じようなイメージです。

.jpg)

どこからが「ビルドアップの始まりで」どこからが「前進とボール保持か」。

厳密な定義はありませんが、大体のイメージで大丈夫です。

一応、全体のイメージも図にしておきます。

『ビルドアップの始まり』から次の段階に入ってボールを保持したり前進させています。

ビルドアップの始まりも前進では?

という声が聞こえそうですが、僕もそう思います。

が、ビルドアップの始まりは「けっこう決まった形が多い」のに対して、そこから先の前進は規則性はあっても複雑性が増します。

なのでとりあえず分けましょう。

ここを議論するのは、あまり意味がないかなと思います。

サッカーにおける3つのゾーンで考えると、主に「ゾーン2」にあたります。

2. 前進の方法は2つある

自陣からボールを前進させる方法は2つあります。

(本当に2つかはわかりませんが、スペインのコーチングスクールではそう習いました)

①コンビネーション

・主にショートパスで前進させる方法

②ダイレクトプレー(ロングボール)

・ダイレクトとはワンタッチという意味ではなく、ダイレクトに攻撃するのでロングボールを入れることです。

ショートパスをつなぐFCバルセロナのようなチームは①のコンビネーションで前進を図りますが、縦に速いサッカーだったり、カウンター系はロングボールが多いですよね。

もちろん、両方をうまく使い分ける方法もあります。

なんとなくイメージできるでしょうか。

3. 言葉を体系・構造化する意味

ここまで読んで頂くと、イメージは分かるけど、それが何なのか?と思うかもしれません。

しかし、このように構造的にサッカーを捉えると、以下のような部分で活用できます。

1.ゲーム分析をする時

2.トレーニングメニューを考える時

3.ゲームモデル(プレーモデル)を考える時

この3つは、一見違う要素のように見えますが、実はかなりリンクしています。

全てにおいて、「どこのフェーズの話」をしているのかが、明確になりますね。

僕の場合、全てにおいて、サッカーを構造的に見ることで頭の中がスッキリします。

4. まとめ

・「前進とボール保持」は、攻撃の中のサブフェーズである

・「前進」は相手ゴール方向へのアクション、「保持」は失わないための工夫

・選手にとっては明確な区切りよりも、プレーの中で混在して存在する

・前進方法には「コンビネーション」と「ダイレクトプレー」がある

・サッカーを構造化することで、分析・トレーニング・ゲームモデルの設計に役立つ

この記事では、「前進とボール保持」というフェーズについて解説しました。

複雑なサッカーを理解するには、“構造的に分けて捉える”ことが大切です。

ぜひ、皆さんの指導や分析の中でもフェーズという視点を取り入れてみてください!

5. よくある質問 Q&A

Q.前進とボール保持とは何ですか?

前進とボール保持とは、「前進」は敵のゴールに向かってボールを進めることで、「保持」は失わないようにするために一度ボールを下げたり、サイドを変えたりするアクションのことです。

サッカーの11のサブフェーズの一つで、「組織化された攻撃」の中に位置し、サリーダ・デ・バロン(ビルドアップの始まり)の次に来るサブフェーズになります。

自チームのゴール前からいきなりシュートを打つことはほとんどなく、敵のゴールに近づいてシュートを打つためには前進する必要があります。

また多くの場合、直線的に前進できるわけではないので、ボールを敵に取られないように保持しながらボールを前進させます。

選手にとっては明確な区切りよりも、プレーの中で混在して存在するフェーズで、主にサッカーにおける3つのゾーンの「ゾーン2」にあたります。

Q.前進の方法は何種類ありますか?

前進の方法は2つあります。

1つ目は「コンビネーション」で、主にショートパスで前進させる方法です。

FCバルセロナのようなチームが採用するスタイルで、パスをつないで相手の守備を崩しながら前進していきます。

2つ目は「ダイレクトプレー(ロングボール)」で、ダイレクトに攻撃するためにロングボールを入れる方法です。

ここでの「ダイレクト」はワンタッチという意味ではなく、直接的に攻撃するという意味になります。

縦に速いサッカーやカウンター系のチームがよく使う方法です。

もちろん、両方をうまく使い分ける方法もあり、相手の守備の状況や自チームの戦術に応じて選択することが重要になります。どちらの方法を選ぶかは、チームのプレースタイルや相手の対応によって決まります。

Q.前進とボール保持を理解することでどんなメリットがありますか?

前進とボール保持を理解することで、ゲーム分析・トレーニングメニュー作成・ゲームモデル設計の3つの場面で活用できるメリットがあります。

これらは一見違う要素のように見えますが、実はかなりリンクしており、全てにおいて「どこのフェーズの話」をしているのかが明確になります。

ゲーム分析では、チームが前進とボール保持のフェーズでどのような課題を抱えているかを具体的に把握できます。

トレーニングメニュー作成では、このフェーズに特化した練習を設計することで効果的な改善が図れます。

ゲームモデル設計では、前進とボール保持における自チームの原則やスタイルを明確に設定できます。

このように構造的にサッカーを捉えることで、複雑なサッカーをスッキリと整理して理解することが可能になり、指導や分析の質が向上します。

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド2-300x158.jpg)