こんにちは。講師のカズです。

この記事ではゲームモデルを作成するために必要な最初のステップ、「サッカーの方向性を決める」コンセプト作りについて解説します。

- ゲームモデルを作成したいけど何から考えれば良いか分からない。

- チームの目指すサッカーをどうやって設定するのか。

- 育成年代ではどうやって作成するのか。

ゲームモデルを作成したいけど、何から始めて良いか分からない方は多いと思いますので、このような疑問がある方はこの記事から読み進めて下さい。

動画で解説

この記事を読めば、ゲームモデル作成の最初のコンセプト作りができるようになると思います。

ぜひ、じっくりと読んでみて下さい。

ゲームモデル自体が分からないという方は、ゲームモデル(プレーモデル)とは何か?【基本的な概念を解説】を参照して下さい。

1.ゲームモデル作成におけるコンセプトの例

まずは最初のコンセプトとは何かをわかりやすく解説するために、ゲームモデル作成におけるコンセプト例を見てみます。

コンセプトの例

- ボールを保持しゲームを支配する

- コンビネーションや素早いパスワークで相手を翻弄する

- アグレッシブに守備を行い戦えるチーム

✔︎最初のコンセプト=チームの方向性

最初のコンセプトはチームの「サッカーの方向性を決めるもの」になります。

全てはここから立脚し、このコンセプトと矛盾しないように細かな設定を行なっていきます。

①大まかに方向性をイメージできるもの

こんな感じの箇条書きで良いので、チームの目指すサッカースタイルの大まかな方向性を決めます。

この段階では抽象的な表現でもかまいませんが、攻守におけるサッカースタイルをイメージできるものが良いでしょう。

僕の場合、できるだけシンプルにしてサッカーの全体像がイメージできるようにしています。

この段階で、特定のプレーを限定してしまうような項目をコンセプトに含めると後々大変になるので、ざっくりとした大まかなものに留めておきます。

これらはまさしくコンセプト(概念)なので、後々作成して行くプレー原則やその他の要素も全てはここを起点に考えて行きます。

②自分たちがやりたいサッカーと現実を加味

コンセプトという言葉だとイメージがつかみにくい方は、プレースタイルや自分たちがやりたい理想のサッカーのことであるとイメージしても大丈夫です。

ただし、自分たちのやりたいサッカーだけでは不十分で、実際の大会やリーグのレベルの中で実現可能なものかどうかをしっかりと吟味して下さい。

✔︎つまり目指すべき理想と、対戦相手との現実との調整を加えたものが最初のコンセプトになります。

いくら素早いパスワークやコンビネーションで崩したいと思っても、ほとんどの対戦相手が自分たちよりもレベルが上だと実際には不可能です。

2.最初のコンセプトを作成するための要素

では次に、先のコンセプトを作成ために考慮すべき要素について。

ここでは僕がバルセロナのコーチングスクールで学んだ内容をベースに解説します。

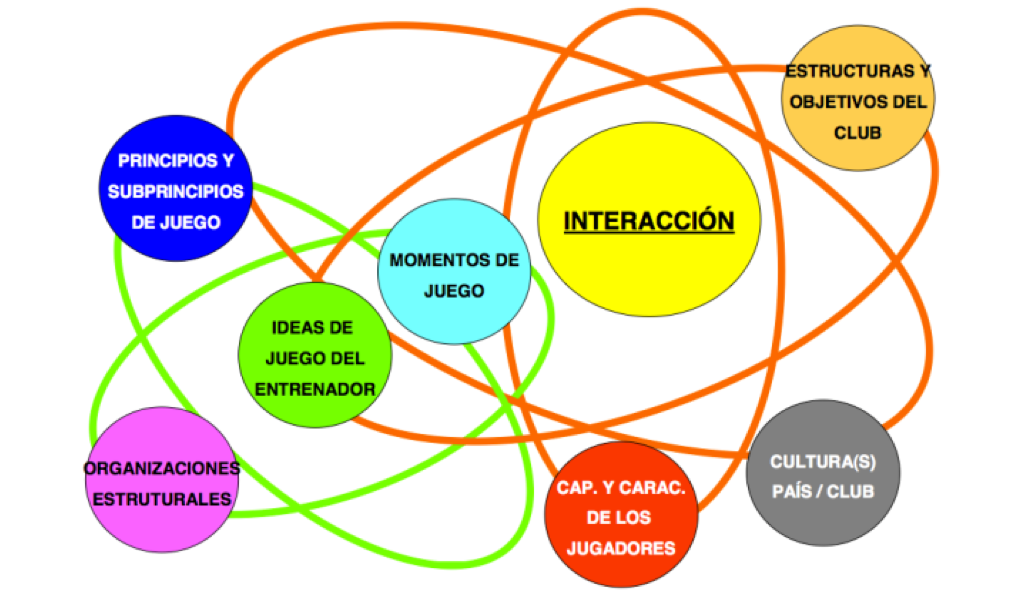

ゲームモデルに関係する要素

この図は実際にコーチングスクールで学んだ内容です。

翻訳すると以下のようになります。

- クラブ(チーム)の目的や構造

- 所属する選手の能力や特徴

- 監督・コーチのプレーアイデア

- 国や地域、クラブの文化

- プレーのモーメント

- プレー原則やサブの原則

- 組織化・構造化

これらがお互いに作用しています。(INTERACCIÓN=相互作用)

ここまで読んで、なんか難しそうだなと感じるかもしれませんが大丈夫です。

今回はとりあえずチームの大まかな方向性作りなので、1〜4までを理解して最初のコンセプトを作りに役立てます。

※5〜7に関しては別記事で解説します。難しそうですがゲームモデル作成を進めて行くと後々理解できます。

イメージしやすいように、実際の日本の育成年代の事情と絡めて、1つずつ簡単に解説します。

①クラブ(チーム)の目的や構造

自分が率いるチームやクラブがどんな目的を持っていて、どのような構造になっているか。

皆さんが所属するクラブもしくは担当するチームはどんな目的を持っているでしょうか。

- 常に大会で上位を狙うチーム

- 勝敗よりも選手育成を重視する

- ジュニアユースへつなげるための組織

少年団やクラブチーム、ジュニアユースではクラブか部活動かなど、日本の育成年代には実のたくさんの形態を持つクラブが存在しています。

その中でも、皆さんのチームはどんなことを目指して活動しているのか。

このような目的やクラブ構造(仕組みや事情)も、ゲームモデルの最初のコンセプトを作成する要因の1つになります。

②所属する選手の能力や特徴

次に所属する選手の能力や特徴です。

率いるチームにはどのようなレベルの選手がいるのか。

- 足元が上手い選手が多い

- レベルが混在している

- 技術はないが戦える選手が多い

上記のような全体としてだけでなく、ポジション毎にどんな選手がいるか、足が速いのか背が高いのか。

個別の選手の能力や特徴を見極め、チームとしてどんな戦力があるのかによって目指すべきチームの方向性は変わってきますよね。

例えば、6年生が少なく5年生が多い場合。

相手が6年生メインのチームだと守備に回る展開が多くなりそうなら守備的なチームになりますし、翌年学年が上がったら、今度はボールを支配できるなら攻撃的なチームになりますね。

選手の能力や特徴はゲームモデル作成に大きな影響を与えます。

③監督・コーチのプレーアイデア

監督やコーチがどんなサッカースタイルを目指しており、どのようなプレーのアイデアを持っているかも重要な要素になります。

守備の構築が上手い監督、攻撃のバリエーションやアイデアをたくさん持つ監督、いろんなタイプがいます。

指導者がどのようなアイデアやプレーのイメージを持っているかはとても重要です。

また、アイデアだけでなく前述したクラブの目的や選手の能力も関係するのはイメージできると思います。

いくら攻撃のアイデアをたくさん持っていたとしても選手の能力が追いつかなければ実現できません。

また、カウンターが得意だとしてもクラブの目的や指針がボールを保持しながらというイメージなら調整しないと、そのクラブでは仕事ができません。

日本の育成年代の場合、チームのカラー=監督(代表者)のカラーとなる傾向が強いと思いますが、これを機に一度クラブ内で整理する必要もあるかもしれませんね。

④国や地域、クラブの文化

これは、代表やプロクラブだとイメージしやすいかと思いますが。

ブラジル代表にはどんなサッカーが求められるのか、ドイツなら、レアルなら。

国や地域によってファンから求められるサッカーがありますよね。

では日本の育成年代のクラブの場合はどうでしょうか。

もしかしたらあまり関係ないと感じている方も多いかもしれませんが、実は重要な要素です。

僕はクラブチームを運営しているので経営面も含めて考えますが、他のクラブチームとの違いはとても重要です。

例えば周囲にロングボールを使うクラブが多いからポゼッションスタイルを目指すのか。

クラブチームにとっては地域や時代のニーズと置き換えても良いかもしれません。

5〜7は後々理解しましょう

以上の1〜4までが、最初のコンセプトを作成する時に考慮すべき要因になります。

5〜7については一旦置いておいて、ゲームモデル作成を進めていく中で理解しましょう。

3.ゲームモデルはチーム毎に変える

最後にゲームモデルを作成する際のちょっとした注意点です。

ゲームモデルはチーム毎に変える

コンセプトを作成するための要因である選手の能力や特徴は、同じクラブ内での別カテゴリー、つまり6年生の代と5年生の代、AチームとBチームなどでは必ず異なります。

もしかしたらAチームとBチームでは目的が違うかもしれません。

そのため、ゲームモデルの作成はチーム毎に作成する必要があります。

クラブ全体(どのカテゴリーでも共通)のプレースタイルのようなものを設定しても良いですが、あくまでも各チーム毎にゲームモデルを作成しましょう。

以上ゲームモデル作成における最初のコンセプト作りについて解説しました。

まずはここから始めましょう!

4. よくある質問 Q&A

Q.ゲームモデル作成の最初のステップであるコンセプトとは何ですか?

ゲームモデル作成の最初のコンセプトとは、チームのサッカーの方向性を決めるものです。

例えば「ボールを保持しゲームを支配する」「コンビネーションや素早いパスワークで相手を翻弄する」「アグレッシブに守備を行い戦えるチーム」といった箇条書きで、チームの目指すサッカースタイルの大まかな方向性を決めます。

この段階では抽象的な表現でもかまいませんが、攻守におけるサッカースタイルをイメージできるものが良いでしょう。全てはここから立脚し、このコンセプトと矛盾しないように細かな設定を行っていきます。

コンセプトとはプレースタイルや自分たちがやりたい理想のサッカーのことですが、単に理想だけでなく、実際の大会やリーグのレベルの中で実現可能なものかどうかを吟味することが重要です。

つまり目指すべき理想と対戦相手との現実との調整を加えたものが最初のコンセプトになります。

Q.ゲームモデルのコンセプト作成で考慮すべき要素は何ですか?

ゲームモデルのコンセプト作成では、4つの主要な要素を考慮する必要があります。

1つ目は「クラブ(チーム)の目的や構造」で、常に大会で上位を狙うチームなのか、勝敗よりも選手育成を重視するのかといった目的を明確にします。

2つ目は「所属する選手の能力や特徴」で、足元が上手い選手が多いのか、技術はないが戦える選手が多いのかなど、チーム全体とポジション毎の戦力を把握します。

3つ目は「監督・コーチのプレーアイデア」で、指導者がどのようなサッカースタイルを目指し、どのようなプレーのアイデアを持っているかが重要です。

4つ目は「国や地域、クラブの文化」で、周囲のクラブとの違いや地域のニーズも考慮要因となります。これらの要素がお互いに作用し合ってコンセプトが形成されます。

Q.ゲームモデルは同じクラブ内でも変える必要がありますか?

はい、ゲームモデルはチーム毎に変える必要があります。

同じクラブ内でも別カテゴリー(6年生の代と5年生の代)やAチームとBチームでは、選手の能力や特徴が必ず異なるからです。

例えば6年生が少なく5年生が多い場合、相手が6年生メインのチームだと守備に回る展開が多くなりそうなら守備的なチームになりますが、翌年学年が上がったら攻撃的なチームになる可能性があります。

また、AチームとBチームでは目的も異なるかもしれません。

クラブ全体で共通のプレースタイルのようなものを設定することは可能ですが、あくまでも各チーム毎の選手の能力や特徴、目的に応じてゲームモデルを作成することが重要です。

コンセプト作成の要因である選手の能力や特徴はチームによって異なるため、それぞれに適したゲームモデルを作成しましょう。

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド2-300x158.jpg)