こんにちは。講師のカズです。

この記事は練習メニューの紹介で、チャレンジ&カバーの基礎を学ぶためのトレーニングです。

- チャレンジ&カバーとは?

- どうやって守備の基本を教えたらいい?

- 指導のポイントを知りたい

今回はこういう方向けの内容です。

日本でよく言われるチャレンジ&カバー、守備のグループ戦術の基本的な概念です。

早い年代のうちに基礎的なことを身につけておけば、高学年になった時にはもっと高いレベルの守備戦術が可能になるはずです。

特にカバーリングの部分はもう少し大きなユニット、3〜4人での守備においても基本となる重要なコンセプトなのでこれを機会にしっかり理解しましょう。

動画で解説

1.練習メニューのオーガナイズ

【説明】

図のように選手を配置します。長方形のグリッドで4対2。

攻撃は長手方向への前進を目指し、守備側は前進を阻止するのが目的です。

守備側がボールを奪ったら、奪われた選手と攻守交代。

交代のルールは自由に設定してください。

・パスカットしたら交代

・ボールをコートの外に持ち出したら交代

チーム事情に合わせてなんでも良いです。

【時間】

15〜20分あたりで設定。

基礎的な練習メニューになるのであまり長くないほうが良いかと思います。

2.練習メニューのテーマ

練習メニューのテーマは下記の通り。

■目的:

相手の前進に対する守備

(普遍的なのであらゆる場面で想定可能です)

■ツール:

【戦術アクション】

チャレンジ、カバーリング

【テクニックアクション】

チャージ、インターセプト

■プレー原則:

特に設定なし

目的とツールといったテーマ設定がよくわからないという方は、【練習テーマの設定方法】少年サッカー・レベル別に解説をご覧下さい。

戦術アクションとテクニックアクションに関しては指導者自身で何をそれとするか自由に設定して良いですが、ぼくの中の戦術アクションは「サッカーにおける戦術アクションとは何か?概要と位置付け」で解説しています。

※チャレンジという戦術アクションは含んでいませんが、日本でよく言われる用語なので本記事ではチャレンジ&カバーの2つの概念を戦術アクションとしています。

この辺は自由に設定してください。

3.この練習メニューで押さえておくポイント

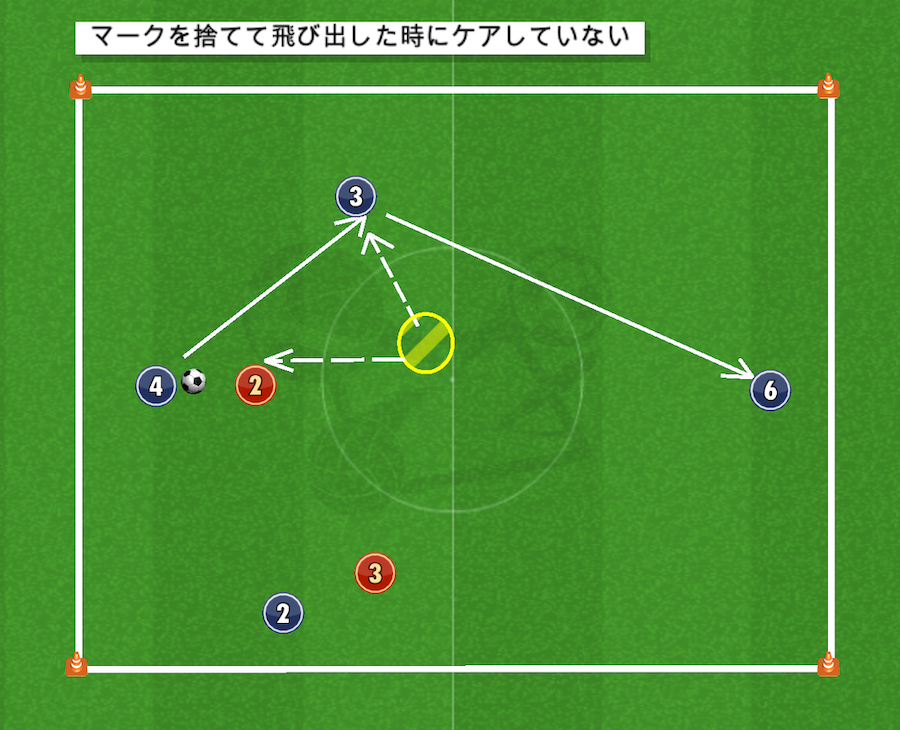

①よくあるミス

ジュニア年代でよくあるミスについて解説します。

本来はサイドの選手をマーク(ゾーン)もしくはケアしている状態からそこを捨ててプレスに行くという前提ですが、マークする相手へのパスコースを切らずに、本来マークする選手への意識がない状況です。

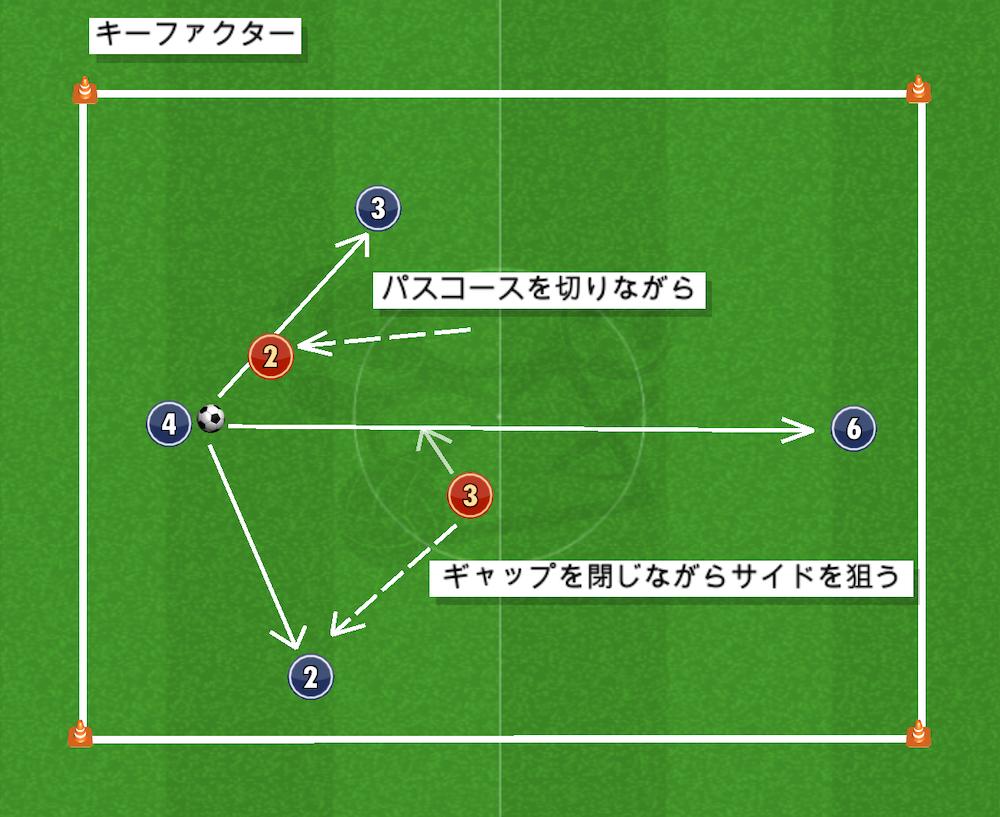

②キーファクター

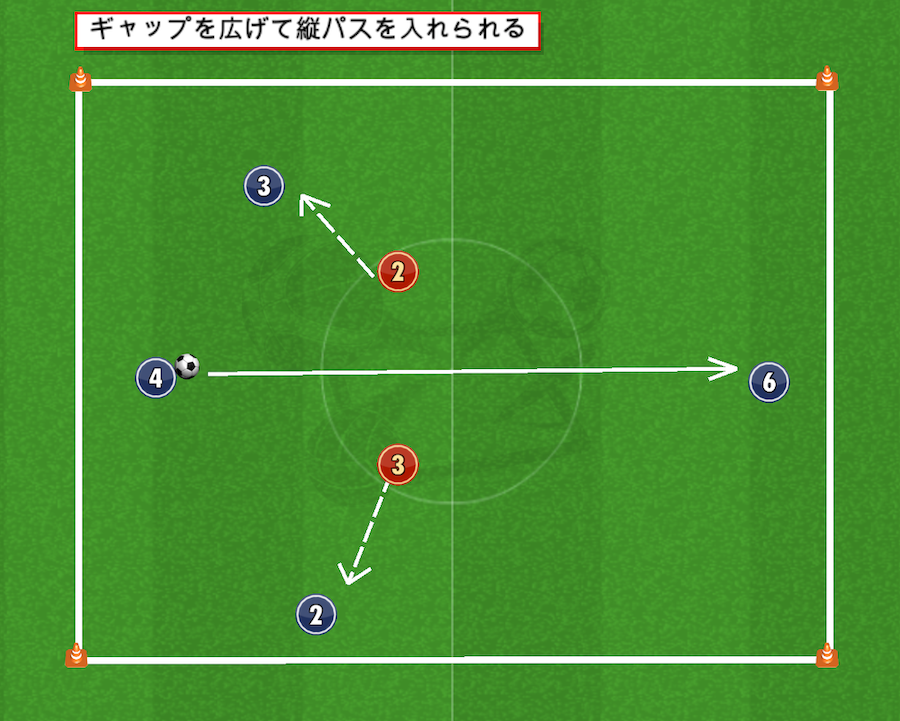

では相手の前進を阻止するためにチャレンジ& カバーを使った守備の方法です。

1.自分が捨てたマークする相手がいる方向を切りながらプレスに行く&ボールを奪いに行く

(パスを出されたらポジションを戻す)

2.後方の選手はギャップを閉じて縦パスを警戒しながらサイドへのパスカット、アプローチしてコントロールミスを誘発する

(早く動き出さない)

図解するとこんな感じです。

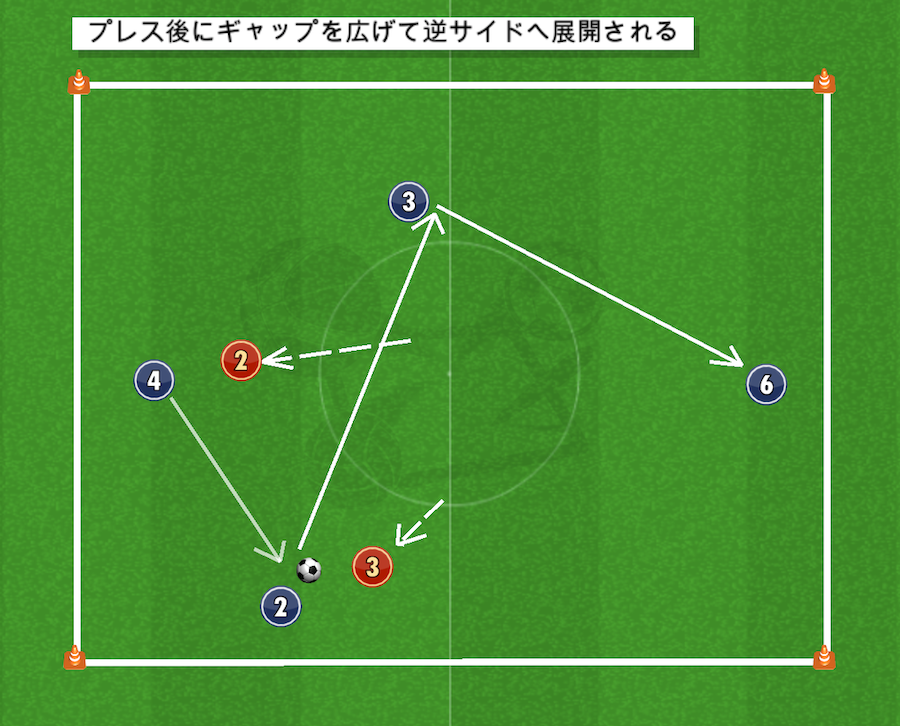

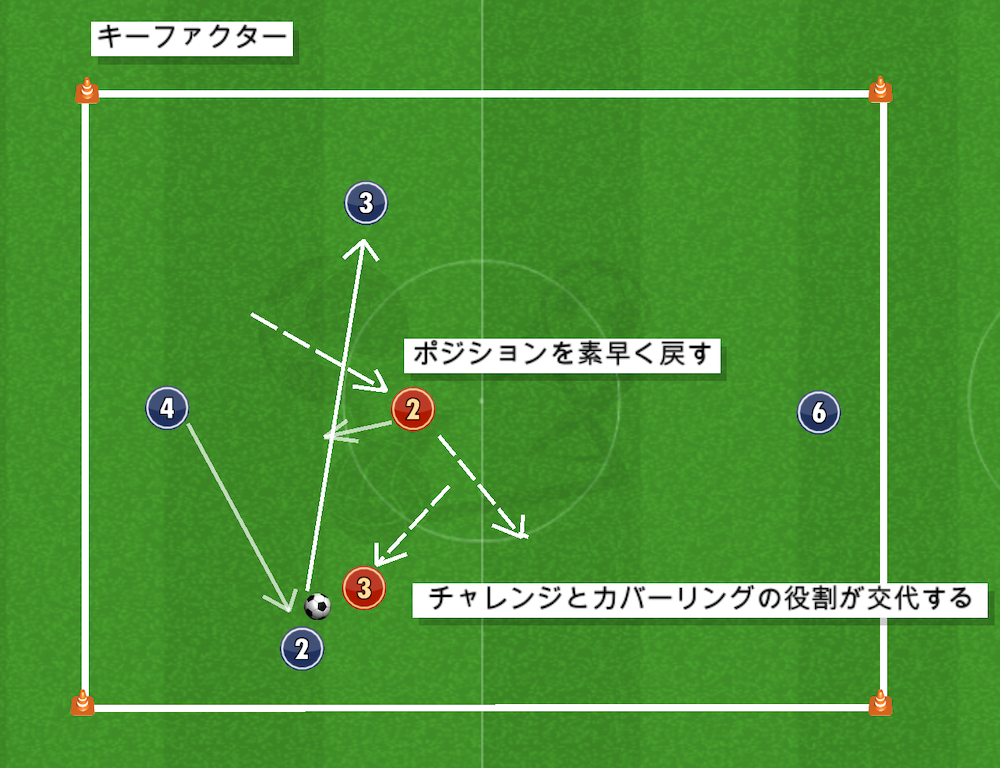

3.アプローチに行った選手はパスを出されたら素早くカバーリングに回る(チャレンジ& カバーの役割が交代になる

この他にも細かなキーファクターもあると思うので、自由に設定してください。

4.この練習メニューの実践的な取り組み

①チームのレベルに合っているか?

もしこの練習メニューを取り入れたいと思った時、または実践してみた時にボールが上手く回らなかったら段階としてまだ早いかもしれません。

攻撃側のテクニックレベルが高くなく、パスがつながらない場合はチームのトレーニングの優先度が高くないはずです。

なので攻撃側の問題で上手く機能しない場合は、守備面より攻撃面にフォーカスしてトレーニングすることをお勧めします。

その辺はチームや選手の状況に応じて取り組みを変えましょう。

②練習メニューのテーマが成功・失敗する頻度

ある程度パスが回って、守備側がボールを奪える割合が5〜7割程度なら選手は成功体験を得やすくなりますね。

反対に守備側がほとんどボールを奪えないならモチベーションが下がってしまいます。

なので選手の成功と失敗の具合を見ながら広さなどを調整する必要があります。

この練習メニューが簡単な場合は難易度を上げましょう

もし、カンタンにプレーできる場合は練習メニューの難易度を上げましょう。

5.まとめ:基礎的なものから複雑なものへ

今回は守備戦術の基本になるチャレンジ&カバーの練習メニューについて解説しました。

この練習メニューをこなすだけではすぐに試合に生きるプレーにはつながりにくいですが、今後の複雑な守備戦術を実践するには押さえておきたい基本です。

まずは基礎的な部分に取り組んでから発展させていきましょう。

】サッカー練習メニュー-アイキャッチ-300x158.jpg)

のポゼッション-アイキャッチ-1-300x158.jpg)

ロンドアイキャッチ-300x158.jpg)

ロンド-アイキャッチ-300x158.jpg)

アイキャッチ-300x158.jpg)