こんにちは、講師のカズです。

読者の方から以下のようなご質問をいただきました。 以下、質問の内容です。

「少年団でコーチをしています。試合前のアップで4対2の鳥かごを見ると、コーチがオフェンスの選手に体の向きが違うなど、理由を説明せずに指摘する場面を見ます。ボールを取られないことを優先するなら身体の向きの正解はあるのでしょうか?日本人はロンドではパス回しがうまいがパスを出したら受け手に任せきり、ゴールがあると前進できない。身体の向きにこだわるコーチングが理解できかねます。」

ジュニア年代のサッカー指導では、『身体の向き』の指導がとても重要とされています。

しかし、以下のような悩みを持つ指導者の方も多いのではないでしょうか。

・身体の向きを指導しても、なぜそれが必要なのか子どもたちが理解してくれない

・身体の向きができていなくても、結果的にボールを失わないケースがある

・身体の向きの指導が目的化してしまい、その先の展開が見えない

僕自身、過去には身体の向きの指導について疑問を感じることがありました。

この記事では、身体の向きの本質的な意味から、効果的な指導方法、そして日本の指導現場でよく見られる課題まで詳しく解説します。

この記事を読めば、体の向きの指導がスムーズになり、子どもたちのプレーが格段に良くなると思いますので、最後までご覧ください。

1. 身体の向きの本質とその重要性

①身体の向きとは何か

身体の向きとは、スペインで言うところの「オリエンタシオン・デル・クエルポ」。

攻撃方向に対して体の正面を向けて体勢を整えることを指します。

これによって視野が確保しやすくなり、攻撃方向のスペースや味方と敵の動きが見やすくなります。

逆に、ボールに対して正対してしまうと、進行方向が見えにくくなってしまいます。

②なぜ身体の向きが重要なのか

僕は身体の向きをサポートのキーファクターとして位置づけています。

身体の向きを作ることで、次のプレーの選択肢が増え、より効果的な攻撃展開が可能になります。

ただし、身体の向きを作ることが目的ではありません。

身体の向きを作った後に、何を見るのか、どこを優先的に狙っていくのかまでセットで考える必要があります。

③指導現場でよくある課題

現場でよく見るのは、身体の向きの指導が目的化してしまっているケースです。

「身体の向きを作れ」と言うだけで、その理由や次のアクションまで説明されていない場面をよく見かけます。

これでは子どもたちは「なぜそれが必要なのか」を理解できません。

2. トレーニング構造と身体の向きの関係

①4対2の鳥かごで起こる現象

質問にあった4対2の鳥かご(外に4人、中に守備が2人)では、実は身体の向きを作らなくてもボールを失う可能性が低いです。

なぜなら、この構造ではすでにサポートが入っている状態でボールポゼッションしているからです。

身体の向きができなくても、すぐにリターンパスを出せば問題ないという現象が起きます。

②効果的なトレーニング構造とは

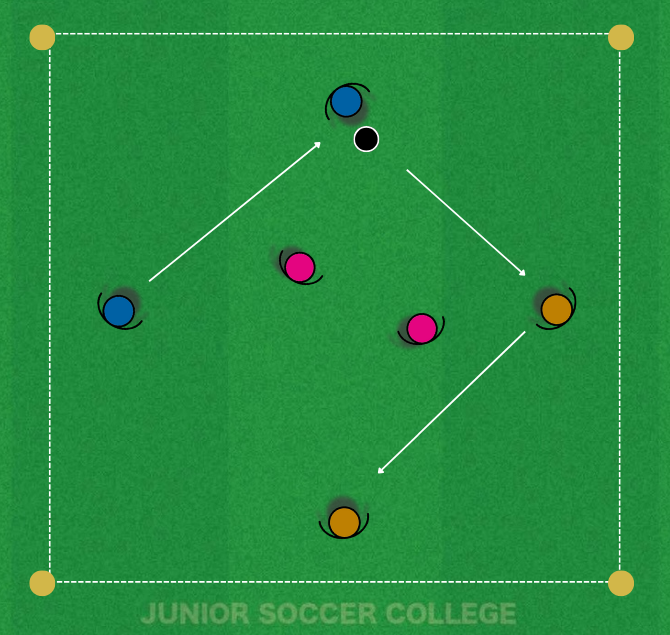

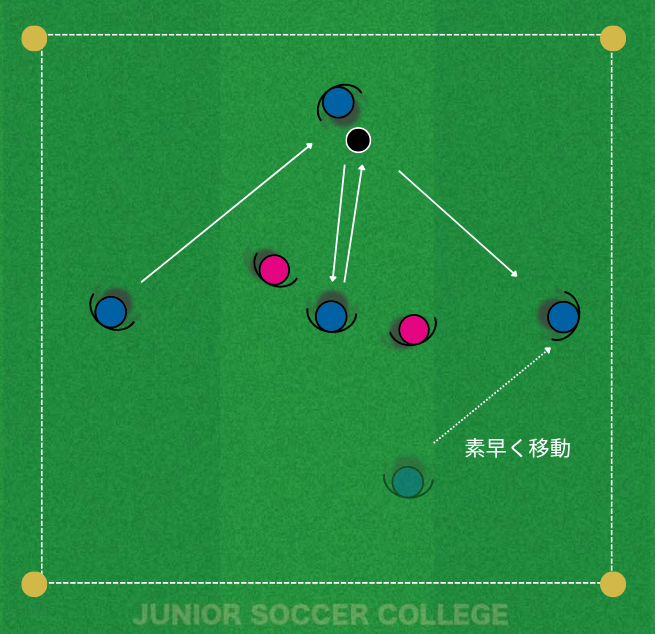

僕がよくやるのは、外に3人で中央に1人の攻撃の形です。

1つスペースが空いているロンドですね。

この形だと、外側の選手が移動しながらパスをつなぎ、サポートをしないといけません。

そうすると、サポートしたときに身体の向きができないと逆サイドへの展開ができず、そこでボールを奪われるケースが出てきます。

こういった構造にすることで、「身体の向きができないと一方向しかできないから取られちゃうよ」という現象を選手に体験してもらえます。

③トレーニングの構造上の問題

身体の向きが必要とされていないトレーニング構造で、身体の向きを指摘しても効果は薄いです。

選手からすれば「別にこれ作らなくてもボール回ってるじゃん」となってしまいます。

出したい現象を引き出せるようなトレーニング構造を工夫することが大切です。

3. 身体の向きができなくてもボールを失わない理由

①能力差による影響

身体の向きができていないのにボールを失わないケースには、2つの理由があります。

1つ目は、トレーニングの構造上それを必要としていない場合。

2つ目は、相手との能力差です。

自分たちの能力が相手を上回っていれば、基本的なことをちゃんとやらなくてもボールを失うことはありません。

②能力が同等の場合に起こること

逆に、能力が同等かもしくは相手の方が上回っている場合、身体の向きなどの基本的なことをちゃんとやらないとボールを失ってしまいます。

ジュニア年代では、全部テクニックの能力だけでやっている選手もいますが、上のレベルに行った時に通用しなくなることがあります。

③ベーシックな部分の重要性

だからこそ、子どもの頃からベーシックな部分は押さえておきたいと思います。

ただし、トレーニングの中でそれが必要とされていないのであれば、無理に指導する必要はありません。

4. 指導者が陥りがちな罠

①パス回しは上手いが前進できない問題

質問にもあった「日本人はロンドではパス回しがうまいがパスを出したら受け手に任せきり、ゴールがあると前進できない」という指摘。

こういうケースもあるかなと思います。

身体の向きを作ることが目的化してしまい、その先の展開が見えていないケースが多々あります。

②トレーニングテーマの重要性

これはトレーニングのテーマと関係してきます。

トレーニングのテーマは基本的にサブフェーズになります。

例えば「前進する」というのが目的であれば、そのためのツールとして身体の向き(サポートのキーファクター)が含まれてくるのですが、身体の向きそのものがテーマになってしまうと問題です。

③指導の目的を明確にする

身体の向きはファーストタッチなどと同じで、それ自体がトレーニングのテーマにはなりません。

身体の向きをツールとしてどんな目的を達成するのかが重要です。

5. バランスの取れた指導を目指して

①ベーシックと自由度のバランス

僕は昔、ベーシックなところをちゃんとやらせないとダメだと思うタイプでした。

でも最近は半々くらいで考えています。

もちろんベーシックな部分は押さえるのですが、もうちょっと自由度というか、選手特有のアイディアみたいなものも大切にしたいと思っています。

②即興性の重要性

身体の向きができなかった時に「なんとかする力」も重要です。

これは即興性みたいな部分で、選手の自由度とも関係してきます。

③現場での実践的な考え方

理想論だけでなく、現場でのリアルな状況を考慮した指導が必要です。

身体の向きの指導も、選手の特徴や試合の状況を踏まえて柔軟に対応していくことが大切かなと思います。

まとめ

この記事のポイントをまとめると以下の通りです。

・身体の向きはサポートのキーファクターとして重要だが、それ自体が目的ではない

・トレーニング構造が身体の向きを必要としていなければ、指導しても効果は薄い

・能力差がある場合は身体の向きができなくてもボールを失わないことがある

・身体の向きの指導が目的化せず、その先の展開まで考えることが重要

・ベーシックな部分と選手の自由度のバランスを取ることが大切

この記事では身体の向きの指導について解説しました。

身体の向きは確かに重要な要素ですが、それが本当に必要な場面を作り出すトレーニング構造と、その先の目的まで明確にした指導が求められます。

皆さんの指導現場でも試してみてください!