こんにちは、講師のカズです。

この記事では2人組の関係性を高めるための2対2におけるコンビネーションを使った崩し方を解説します。

・コンビネーションを上手くしたい

・2人組での崩しの理屈を知りたい

・指導ポイントを知りたい

ジュニア年代の指導では、攻撃の崩しをどうしても個人の能力に頼ってしまうということはよくあります。もちろん個の力はとても重要なものです。

しかし、それを更に仲間との関係性を付け加えることによって、個の能力もより発揮できるようになります。2人組の関係性ができれば、そこに3人目が加わりバリエーションのある攻撃ができるようになります。

今回はコンビネーションのベースとなる2対2の崩しについて、ジュニア年代でよくある現象と絡めて詳しく解説します。

この記事を読めば、コンビネーションでの崩し方の理屈と指導のポイントが分かるので最後までご覧ください。

動画で解説

1. 2対2をコンビネーションで崩すパターンは5つ

シチュエーションは2対2の状況という設定です。

実際の試合ではこのように限定された状況は少なく、場面の切り取り方で変わるのはご了承ください。

シチュエーションのイメージは中央でもサイドでも構いません。

※実際の試合では相手の人数が3人でも4人でも、攻撃側の2人組の関係性を高めるための動きとなります。

また実際の試合の状況ではこれ以外の要素も出てきますが、分かりやすくするために崩し方は一応4パターンと設定。相手の守備がどのようなポジションをとっているかと、攻撃側が何を狙うかを合わせて解説します。

では1つずつ解説します。

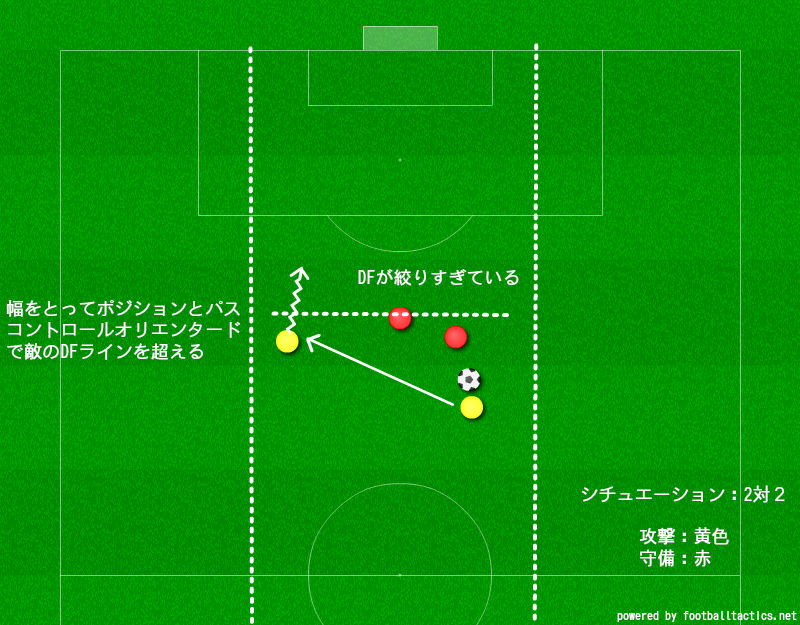

①幅をとってポジションとパス、コントロールオリエンタードで超える

理屈と条件

・後方のDFがかなり絞ったポジション、かつ高いポジションをとっている

(2人が同一ラインに立った時も同じ)

・幅をとってパス1本で超えることができる

・オフサイドがある時はコントロールオリエンタードで超える

少年サッカーで守備戦術をやっていないと、このような現象が時々起きます。

ポイントはサポートする選手が先に幅をとっていること。

近づいた状態から離れることも可能ですが難易度が高いです。

実際の試合では状況によって変わりますが、練習を行う際はまずは離れたポジションでサポートするのが理想です。

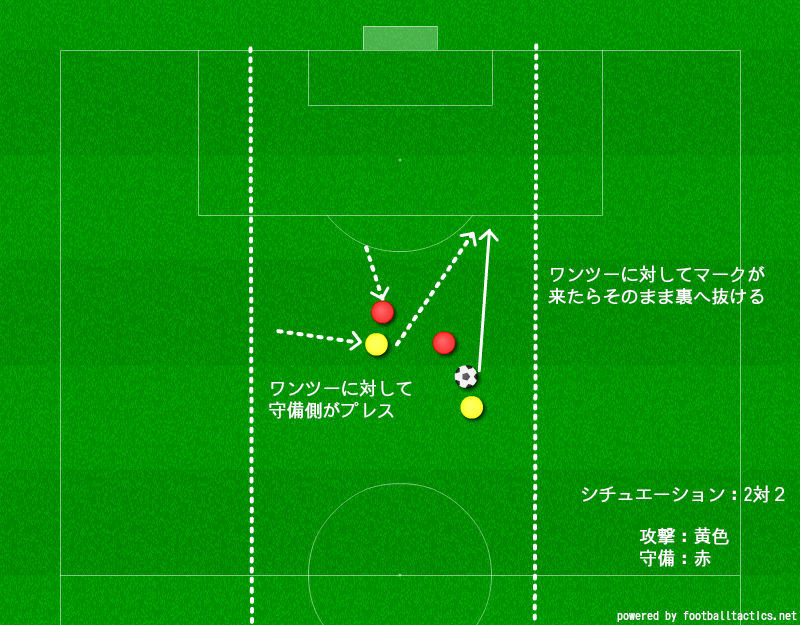

②壁パス(ワンツー)で崩す

理屈と条件

・後方のDFがパスカットとカバーリングを意識して深い位置をとっている

・DF2人の間にライン間、小さなスペースができるので一瞬の動きで壁パスを行う

理屈上は行けそうですが、単純にやると成功しません。ボールホルダーもフェイクを入れること、攻撃2人のタイミングなどがポイントになります。

③壁パスをやめて斜めへ抜ける動き

理屈と条件

・壁パスに入った際にDFに読まれ不可能になったケース

・DFが前へ出てくるので背後のスペースが空く

・壁パスを行わずそのままDFの背後へ抜ける

ボールホルダーがボールをキープしながら時間を作れる、2枚目のDFを認識できる能力があることがポイントになります。

ただ全てを認識して完璧な判断は簡単にはできないし、かなり難しいですよね。そのため壁に入る選手が「パスが出ない」と感じたら、すぐに斜めに抜けていいといったアドバイスが必要です。

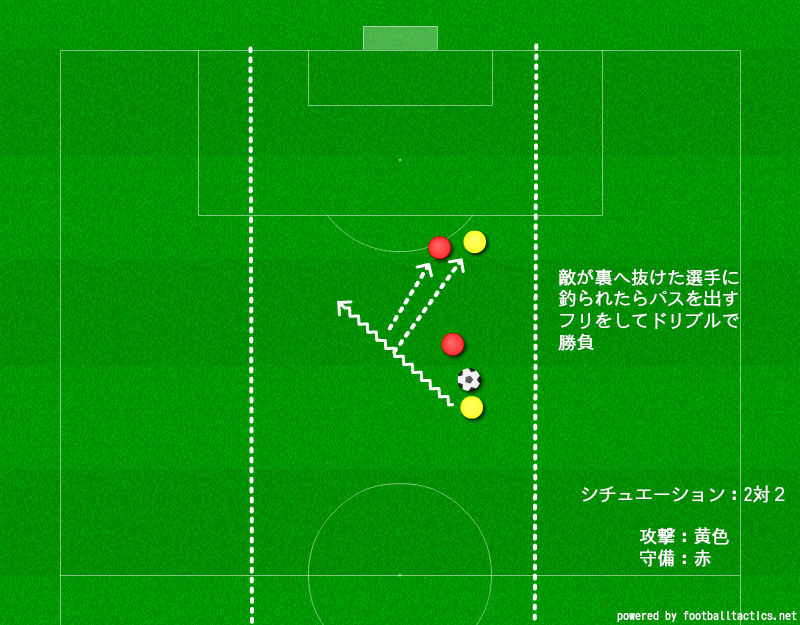

④味方を使うフリからのドリブル突破 (レガテ)

理屈と条件

・後方のDFが裏へ抜けた選手に対応

・一瞬だけ1対1ができる

・ボールホルダーは味方を使うフェイントから一気にドリブルで勝負

ボールホルダーにアプローチに行っているDFは背後の状況が見えないので、パスをするキックフェイントなどを入れるとドリブル突破がしやすくなります。

ポイントはボールホルダーが決断すること。

壁パスに入る→裏へ抜ける→ここでパスかドリブルかを迷ってしまうとチャンスを逃すのと再度仕切り直しになるのでボールを奪われやすくなります。

⑤最初からDFの背後を狙う

DFの選手がカバーリングのポジションを取っておらず、ライン上に並んでいる時はDFラインの背後を狙うことができます。

補足:他にもバリエーションはあります

この他にもいくつかのバリエーションはあります。

・オーバーラップ

・スイッチ

・ワンツーをリターンせずドリブル・引きつけてパス

etc.

これらは4つのパターンを押さえた上での、先の発展形として考えてもいいですね。

以上、代表的な4つの崩し方を紹介しました。

2. 指導のポイント

崩し方の理屈が分かったところで、次に指導のポイントを解説します。

理屈に対するキーファクターを整理する

先に挙げた崩し方のアイデアをそのまま選手に伝えることもできますが、ポイントとなるキーファクターを整理・準備しておくことが重要です。

いくつか例を挙げます。

例1:①幅をとってポジションとパス、コントロールオリエンタードで超える

・2枚目のDFのポジションを見よう

・身体の向きを作り、パスを受けたらコントロールで運ぶ準備

・ボールホルダーは最初に仕掛けようとせず、2枚目のDFを見よう

例2:②と③の壁パス(ワンツー)か裏へ抜ける

・壁パスに入ったら一瞬止まる

・パスが出ないと思ったらそのまま裏へ抜けよう

・ボールホルダーはワンツーできないと思ったら迷わず勝負

・ドリブルで迷ったらタメを作る

こんな感じで成功させるためのコツ=キーファクターを選手にわかりやすく伝えます。選手が困るであろうポイントを先にイメージしておいて、書き出しておきましょう。

キーファクターの設定がよく分からないという方は下記を参考にしてください。

守備側の注意点

守備側の守備戦術が全く整理されていないと、崩し方が上手くいかないケースがあります。基本的なカバーリングやゾーンでのマークができていないとカオスになる可能性があります。

ただ守備がある程度形になっていれば細かいことは気にせず、攻撃にフォーカスしても問題ありません。もし守備がハチャメチャすぎる場合は、一度守備の仕方を整理しましょう。

3. トレーニングのポイント

一瞬の判断の難しさがあるので習慣化する

先に挙げた4つの崩し方。

このようなプレーは、時間がとても短い中で敵の状況を見て判断して実行する難しさがあります。そのため動き方が習慣化するまで繰り返しましょう。

最初は理屈をきちんと伝えますが、後は選手たちが感覚的にできるようになるまで反復するのみです。

ある程度習慣化するまで2〜3ヶ月

これは僕が経験した際の目安です。2〜3ヶ月くらいで共通認識とある程度スムーズな動きができるようになります。

しかしここから精度を上げるにはもっと時間がかかります。

同じ練習ばかりでは、練習自体が上手くなるだけで実践で使えなくなくなりますね。そのため他の練習メニューの中でもこのような動きを意識させることも重要です。

簡単に感じたら

3対3や4〜5人といった複雑性が増す構造の中で、2人組の関係性が必要となる練習メニューを行います。ポゼッション形式でもゲーム形式でも、人数を増やした中で実践的に取り組む方が良いと思います。

難しいなと感じたら

最初はすぐに上手く行きませんが、ある程度継続しても上手く行かない場合は2対1のように負荷を下げた練習から始めましょう。

そもそも2対1の状況での壁パスとドリブルの使い分けができないと2対2では上手く行きません。

4. 練習メニューの紹介

2人組のコンビネーションを高める練習メニューをいくつか紹介しておきます。

5. まとめ

この記事では、2対2における攻撃の崩し方について解説しました。

僕の経験では小学5年生くらいからトレーニングできる内容ですが、ジュニアユースなどでも可能です。

また、2対2をベースにしながらここから3人組、4人組と発展させることもできます。

ぜひ指導現場で試してみてください!

6. よくある質問 Q&A

Q.2対2のコンビネーションで崩すパターンは何種類ありますか?

代表的なパターンは5つあります。

1つ目は幅をとってポジションとパス、コントロールオリエンタードで超える方法で、後方のDFが絞ったポジションをとっている時に有効です。

2つ目は壁パス(ワンツー)で崩す方法で、DF2人の間にできる小さなスペースを活用します。

3つ目は壁パスをやめて斜めへ抜ける動きで、DFに読まれた時に背後のスペースを狙います。

4つ目は味方を使うフリからのドリブル突破で、一瞬の1対1を作り出します。

5つ目は最初からDFの背後を狙う方法です。

これらは相手の守備ポジションと攻撃側が何を狙うかを合わせて選択することが重要です。

Q.コンビネーションの指導で重要なポイントは何ですか?

理屈に対するキーファクターを整理することが最も重要です。

崩し方のアイデアをそのまま伝えるのではなく、成功させるためのコツを選手にわかりやすく伝える必要があります。

例えば壁パスの場合は「壁パスに入ったら一瞬止まる」「パスが出ないと思ったらそのまま裏へ抜けよう」といった具体的なアドバイスです。

また、一瞬の判断が必要なプレーなので習慣化するまで繰り返し練習することが大切で、ある程度習慣化するまで2〜3ヶ月程度かかります。

選手が困るであろうポイントを先にイメージして、書き出しておくことも重要なポイントです。

Q.コンビネーションの練習の難易度調整はどうすればいいですか?

選手のレベルに応じて段階的に調整することが大切です。

難しいと感じる場合は2対1のように負荷を下げた練習から始めましょう。

そもそも2対1の状況での壁パスとドリブルの使い分けができないと2対2では上手くいきません。

逆に簡単に感じたら3対3や4〜5人といった複雑性が増す構造の中で、2人組の関係性が必要となる練習メニューを行います。

ポゼッション形式でもゲーム形式でも、人数を増やした中で実践的に取り組む方が効果的です。

同じ練習ばかりでは練習自体が上手くなるだけで実戦で使えなくなるため、他の練習メニューの中でもこのような動きを意識させることが重要です。

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド2-300x158.jpg)