こんにちは、講師のカズです。

サッカーにおいてオフザボールの動きが重要だといわれますが、この言葉の意味はとても広く曖昧な部分も含んでいます。

基本的にはボールを持っていない状態全てを指すため、指導者の方は選手たちに何から教えていいのかわからないということも多いと思います。

そのため子どもたちへ指導するためには、サッカーにおいて大きく2種類のオフザボールの状態があることを理解しておく必要があります。

この記事では、オフザボールの動きを指導するための前提となる2種類の選手の状態の違いや指導方法について解説します。

それぞれのアプローチ方法やコーチングの違いを知れば、選手へ的確なアドバイスができるようになるので参考にしてみてください!

動画で解説

1.オフザボールの状態は大きく二種類ある

①サッカーにおける二種類の選手の状態

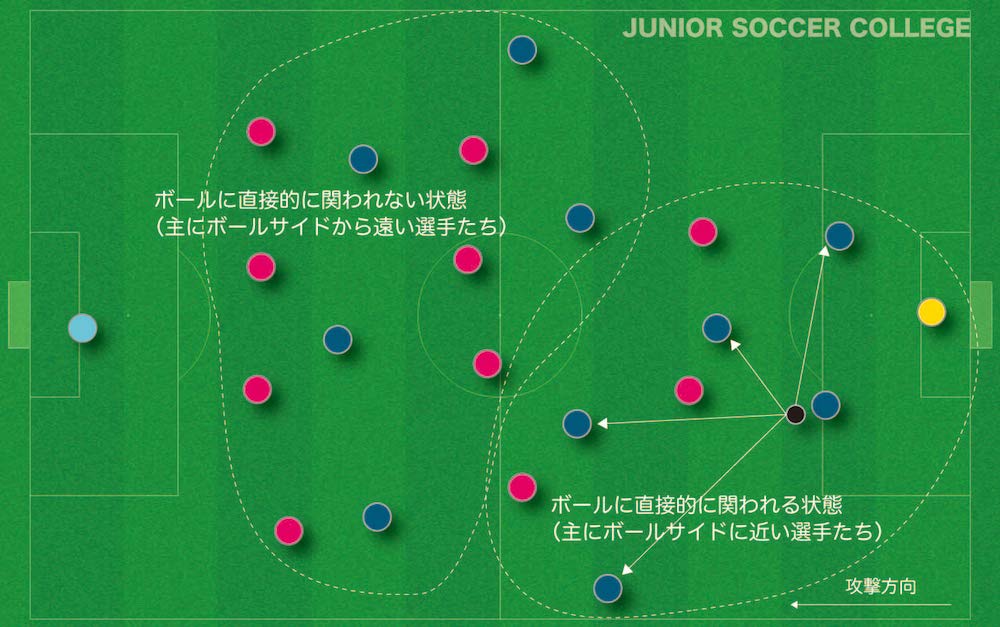

サッカーの試合中、攻撃でも守備でも選手たちは常に以下の2種類の状態のいずれかに属しています。

1.ボールに直接的に関われる状態

(主にボールサイドに近い選手たち)

2.ボールに直接的に関われない状態

(主にボールサイドから遠い選手たち)

これらの厳密な境界線はありませんが、下の図のようにざっくりと大きく分けることができます。

これはあくまでもざっくりとした関係性です。

ラインを飛ばすパスを多用するチームではCBに対してFWが直接的に関与しますが、それでも逆サイドの選手は間接的に関わる方が多いかと思います。

また、ボールの進行方向によっては近くても間接的な関わりだったりもしますね。

※その辺の厳密な細かな議論は置いておいて、まずは概念を理解しましょう。

この考えはジュニア年代の8人制サッカーでも同じように考えることができます。

これも状況によって変わりますが、ざっくりとしたイメージです。

では次に、それぞれの違いを見てみましょう。

②ボールに直接的に関われる状態

(主にボールサイドに近い選手たち)

例えば攻撃においてボールサイドに近い選手は直接パスを受けるためにポジショニングを調整したりサポートを行ったりしています。

攻撃ではすぐ次の瞬間にパス受けたり、守備では次の瞬間に自分がアプローチの役割になったりするなど直接的にボールに関わる状態です。

■特徴

・状況の変化に応じて即アクションを起こさなければならない

・ゆっくり考えてプレーする時間やスペースがない状況が多い

③ボールに直接的に関われない状態(主にボールサイドから遠い選手たち)

反対に、ボールから遠い位置にいる選手たちは直接パスをもらう可能性は低い状態です。これは守備面でも同じで、まだ自分がすぐにボールに直接関与する前段階といえます。

※あくまでも低い状態で、ロングパスなどの場合は直接関わることになります。

■特徴

・遠い選手ほど全体を見やすく状況を把握しやすい

・ボールに関わるまでの時間がある

このようにそれぞれには違う特徴があります。

補足ですがボールから遠い選手にはもう1つの特徴があります。それはボールに近い選手を助ける動きです。

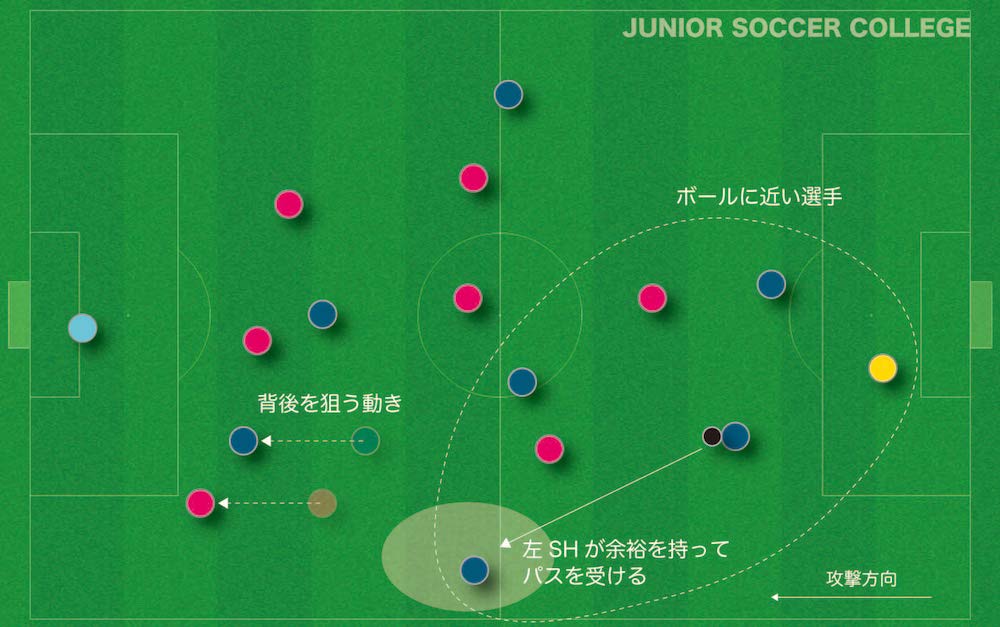

下の図を見てください。

この図ではFWの選手がDFの背後を狙う動きを行うことでライン間にスペースが生まれ、そこで青の左SHの選手が余裕を持ってパスを受けています。

このように遠い選手の動きはボールに近い選手のプレーを助ける役目もあります。

なんとなく同じオフザボールの状態でも、ボールに直接的に関われる状態と関われない(遠い・近い)選手では置かれている状況が違うことがご理解頂けたでしょうか。

2. 二種類のオフザボールの動き:指導アプローチの違い

サッカーにおけるオフザボールには2種類の状態が存在することがわかったところで、それぞれの指導ポイントについて解説します。

①ボールに直接的に関われる選手のオフザボールの動き

主にボールに近い選手のオフザボールの動きを指導する時のポイントは以下の点です。

ポイント:状況に応じて即アクションを起こせるように習慣化する

例えばサポートするにしても状況によってポジショニングを変えなければいけません。

いつ、どのようにサポートするという一連の項目を僕はプレーコンセプトと呼んでいるのですが、これらを即時にプレーできるように習慣化する必要があります。

つまりボールに近い選手は、原理原則に適した様々な戦術的なプレーコンセプトを無意識で実行できるように繰り返しトレーニングする必要があります。

ボールに近い選手に関するオフザボールの動きの指導方法は下記の記事で解説しています。

②ボールに直接的に関われない選手のオフザボールの動き

主にボールから遠い選手のオフザボールの動きを指導する時のポイントは以下の点です。

予測や準備を行うために、考え方の理屈や基準を与える

ここは指導者がしっかりとコーディネートしないといけない部分ですがチームのゲームモデルとも関係してきます。

以下は、僕が実際に2-3-2で指導した例です。

右サイドハーフがボールを持っている時に、逆サイドの左サイドハーフの選手へ伝えている内容です。

・まだ右サイドが突破できるかもしくはボールを失うかわからないから攻撃と守備のカバーリング、両方いける中間ポジションを取ろう

・逆サイドの時は失った時のことを考えて内側に絞ろう

・右サイドが縦に突破した時は相手のSBに捕まらないようにタイミングをみてゴール前へ侵入しよう

・右サイドからMFやCBにパスが出そうになったら幅をとってパスコースを確保しよう

こんな感じでボールサイドから遠い時に考えておかなければいけないことや、どのようにアクションを起こす準備をするかをコーディネートしています。

これがないといざボールが来た時に良いプレーができず、結果論的な指導になってしまいますね。

そうならないためにも、チームとしてのゲームモデルやポジションごとのタスクを明確にしておくことが大切です。

以上、2種類の状態によって同じオフザボールの状態でも指導すべき内容が異なることを解説しました。

3.まとめ

最後に要点をまとめておきます。

●オフザボールの状態は大きく2種類ある

1.ボールに直接的に関われる状態

(主にボールサイドに近い選手たち)

2.ボールに直接的に関われない状態

(主にボールサイドから遠い選手たち)

●近い選手の特徴と指導ポイント

・状況の変化に応じて即リアクションを起こさなければならない

・ゆっくり考えてプレーする時間やスペースがない状況が多い

→状況に応じて即アクションを起こせるように習慣化する

●遠い選手の特徴と指導ポイント

・遠い選手ほど全体を見やすく状況を把握しやすい

・ボールに関わるまでの時間がある

→予測や準備を行うために、考え方の理屈や基準を与える

以上、今回はオフザボールの動きでも大きく2種類の状態によって違いがあることを解説しました。

それぞれの状態によって選手へのアプローチ方法が違うことを理解しておくと、効果的な選手へのアドバイスができるのでぜひ試してみてください!

4. よくある質問 Q&A

Q.オフザボールには何種類の状態がありますか?

オフザボールには大きく2種類の状態があります。

1つ目は「ボールに直接的に関われる状態(主にボールサイドに近い選手たち)」で、2つ目は「ボールに直接的に関われない状態(主にボールサイドから遠い選手たち)」です。

厳密な境界線はありませんが、ざっくりと大きく分けることができます。

ボールに近い選手は直接パスを受けるためにポジショニングを調整したりサポートを行ったりしており、攻撃ではすぐ次の瞬間にパスを受けたり、守備では次の瞬間に自分がアプローチの役割になったりします。

一方、ボールから遠い選手は直接パスをもらう可能性は低く、まだ自分がすぐにボールに直接関与する前段階といえます。

ただし、ボールから遠い選手にはボールに近い選手を助ける動きという重要な役割もあり、例えばFWが相手DFの背後を狙う動きを行うことでライン間にスペースを生み出し、味方選手が余裕を持ってパスを受けられるようにします。

Q.ボールに近い選手と遠い選手では何が違いますか?

ボールに近い選手と遠い選手では、置かれている状況と求められる能力が大きく異なります。

ボールに近い選手の特徴は、状況の変化に応じて即アクションを起こさなければならず、ゆっくり考えてプレーする時間やスペースがない状況が多いことです。

そのため、原理原則に適した様々な戦術的なプレーコンセプトを無意識で実行できるように繰り返しトレーニングする必要があります。

一方、ボールから遠い選手の特徴は、遠い選手ほど全体を見やすく状況を把握しやすく、ボールに関わるまでの時間があることです。

また、ボールに近い選手を助ける動きという重要な役割も担っています。

例えば、右サイドでボールが動いている時に、逆サイドの選手は攻撃と守備の両方に対応できる中間ポジションを取ったり、相手の動きを見ながらゴール前へ侵入するタイミングを計ったりします。

このように、同じオフザボールでも求められる判断や動きが全く異なります。

Q.2種類のオフザボールはどう指導すればいいですか?

2種類のオフザボールは、それぞれ異なるアプローチで指導する必要があります。

ボールに直接的に関われる選手(ボールに近い選手)の指導ポイントは、「状況に応じて即アクションを起こせるように習慣化する」ことです。

例えばサポートするにしても状況によってポジショニングを変えなければならないため、いつ、どのようにサポートするという一連のプレーコンセプトを無意識で実行できるように繰り返しトレーニングします。

一方、ボールに直接的に関われない選手(ボールから遠い選手)の指導ポイントは、「予測や準備を行うために、考え方の理屈や基準を与える」ことです。

例えば、逆サイドでボールが動いている時に「まだ突破できるかわからないから攻撃と守備の両方をカバーできる中間ポジションを取ろう」「右サイドが縦に突破した時は相手のSBに捕まらないようにタイミングを見てゴール前へ侵入しよう」といった具体的な考え方や基準を与えることで、適切な判断ができるようになります。

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド2-300x158.jpg)