こんにちは、講師のカズです。

ジュニア年代のサッカー指導では、エントレリネアス(ライン間)やポジショナルプレーといった現代サッカーの戦術理解も重要です。

特に「中間をとる」という概念は、子どもたちのサッカー理解を深める上で欠かせない要素だと感じています。

しかし、戦術的な話になると、子どもたちはなかなか理解してくれません。

僕自身、過去には「ライン間を使え」「相手にジレンマを与える」と言っても、子どもたちがピンと来ていない様子を見て、どう伝えればいいのか悩んだことがありました。

・エントレリネアスやポジショナルプレーという言葉は聞いたことがあるが、具体的にどう教えればいいかわからない

・戦術の話をしても子どもたちが理解できているか不安

・難しい戦術用語を子どもたちに分かりやすく伝える方法を知りたい

この記事では、エントレリネアスとポジショナルプレーの関係から、僕が現場で使っている「中間をとる」という指導法まで詳しく解説します。

理屈よりも感覚的な理解を重視した、実践的な内容をお伝えできればと思います。

この記事を読めば、エントレリネアスとポジショナルプレーの指導がスムーズになり、子どもたちが感覚的に戦術を理解できるようになると思いますので、最後までご覧ください。

動画で解説

1. エントレリネアスの本質を理解する

①エントレリネアスとは何か

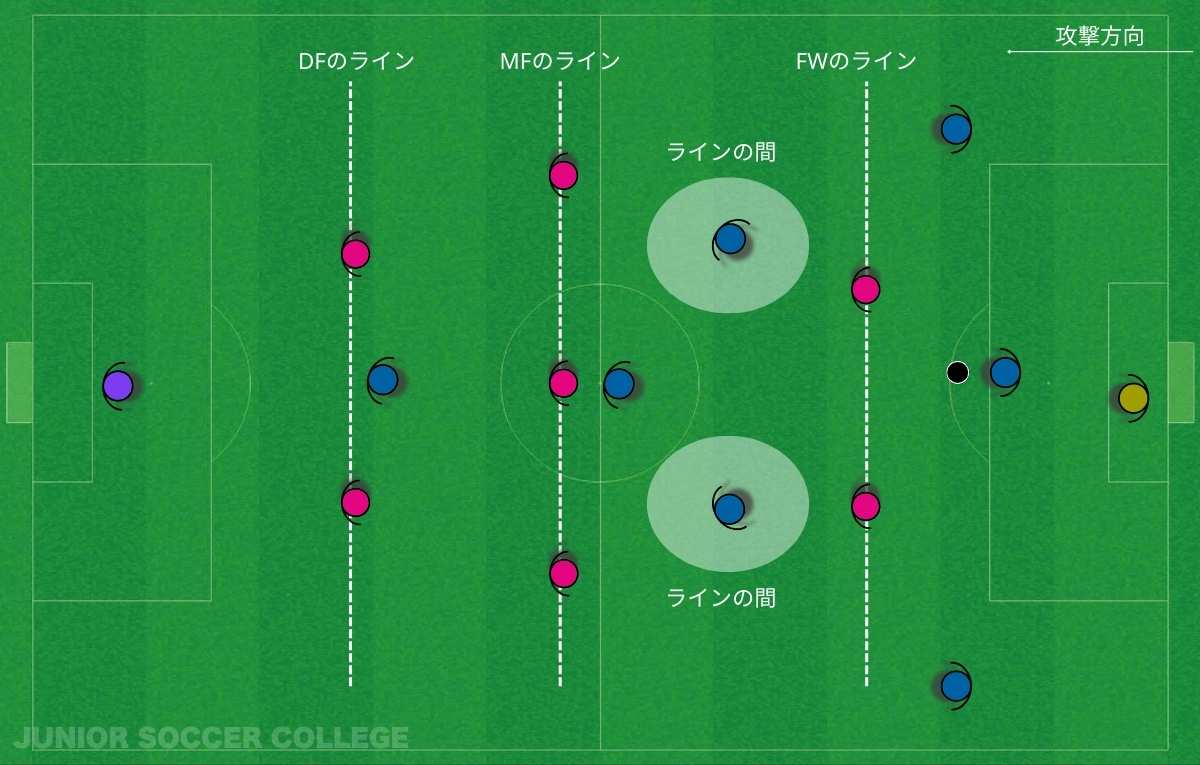

エントレリネアスは、スペイン語で「ライン間」を意味する戦術用語です。

簡単に言うと、相手の守備ラインとラインの間にある空間のことを指します。

現代サッカーでは、どのチームも組織的に守備をします。

しかし、どんなに完璧な守備でも、ライン間には必ず隙間が生まれます。この隙間を上手く使うことで、相手の守備を崩すことができる、といった発想です。

②なぜライン間が重要なのか

ライン間でボールを受けることの効果は大きく3つあります。

まず、相手の守備ブロックを崩すことができます。ライン間にボールが入ると、相手は「誰が対応するか」という判断を迫られます。

この判断の迷いが、守備の綻びを生みます。

次に、攻撃にリズムと変化を与えることができます。サイドからの攻撃ばかりでは、相手も対応しやすくなります。しかし、ライン間を使うことで、縦の攻撃にバリエーションが生まれます。

最後に、場所によっては決定的なチャンスを作り出すことができます。

特にDF最終ラインとミッドフィールドラインの間は、そこからゴールまでのルートが短く、守備側にとって非常に危険なエリアです。

③子どもたちには「中間をとる」「ラインを越える」として伝える

僕が現場で使っている言葉は「中間をとる」です。

「エントレリネアス」という言葉は、小学生には使いません。

「もうちょっと中間をとってみて」

「相手のラインを超えて」

「もう少し高い位置」

このような声かけをすることで、子どもたちもイメージしやすくなります。

「中間」「ラインを越える」という表現を使うようになってから、子どもたちの反応が格段に良くなったと感じています。

理屈ではなく、感覚的に理解してくれるようになりました。

④ポジショナルプレーとの深い関係

エントレリネアスは、実はポジショナルプレーという大きな戦術概念の重要な一部です。

「中間をとる」動きによって、選手は『位置的優位(ポジション的優位性)』を得ることができます。

これは、相手にジレンマを与えるため、マークされにくいポジションを取るということです。

例えば、ライン間にいる選手をマークしようとすると、相手ディフェンダーは自分の本来のポジションから離れなければなりません。しかし、そこを離れると背後にスペースができてしまいます。

このジレンマこそが、位置的優位の正体です。

ポジショナルプレーでは、チーム全体でこのような位置的優位を作り出し、相手を崩していきます。

その中で、「中間をとる」動きは特に効果的な手段として位置づけられます。

この関係性を理解することで、子どもたちは単発の動きではなく、チーム全体の戦術の中で「中間をとる」意味を感じ取れるようになります。

ポジショナルプレーについては、また別の記事で詳しく解説したいと思います。

2. 指導する上での3つのポイント

①エントレリネアスはゾーンディフェンスの時に有効

当然ながら、相手がゾーンで守っている時こそ、ライン間の威力が発揮されます。

ゾーンディフェンスでは、それぞれの選手が「自分のエリア」を守っています。

そのため、ライン間にボールが入ると「誰が対応するか」という迷いが生まれやすいです。

②日本のジュニア年代でよくあるケース

.jpg)

僕の経験上(特に僕が活動している地域)では、ゾーンディフェンスの概念をしっかりと落とし込んでいる割合が少ないように感じます。

そのため、ビルドアップする相手に対しては、ひたすら「前からプレスに行け!」というコーチングが目立ちます。

ここでよくあるのが「ほぼマンツーマンでマークされてしまう」という現象。

そうすると「ライン間」でのポジショニングは有効化されません。

では、どうしたらいいかというと次の通りです。

③マークされた時のソリューションが重要

この時に大切なのが、別の解決策を持っていることです。

僕の現場では、ライン間の選手がマークされた時、必ず背後を狙う選手がいるように指導しています。

.jpg)

つまり、「中間をとる」選手が消された時の別の攻撃手段を用意しておきます。

これにより、相手ディフェンダーは常にジレンマを抱えることになります。

ライン間の選手をマークすれば背後が空き、背後をケアすればライン間が空く。

この状況を作り出すことが重要です。

③日本のハーフコートでは一瞬の勝負

これは日本のジュニア指導者なら誰もが感じることだと思いますが、ハーフコートでは広さに制約があります。

そのため、ライン間を使える時間が非常に短いです。

.jpg)

スペースがない分、「中間をとる」動きは一瞬で決めなければなりません。

子どもたちには「素早く判断すること」「迷わずアクションすること」を強調して伝えています。

この制約があるからこそ、感覚的な理解が重要になります。

理屈で考えている時間はないので、体で覚えてもらう必要があるのです。

3. 「感覚で覚える」僕の指導方法

①難しい言葉は使わない

僕が指導で最も大切にしているのは、難しい戦術用語や理屈を使わずに、シンプルで簡単に、わかりやすく伝えることです。

「エントレリネアス」という言葉も、現場では「中間をとる」と表現します。「ポジショナルプレー」も「良い場所に立つ」と言い換えます。子どもたちが一発で理解できる言葉を選ぶことで、戦術が身近なものになります。

理論や理屈がどうではなく、子どもたちが「感覚的に上手く行く」という成功体験を重視しています。頭で理解するより、体で覚えることの方が、子どもたちには効果的だと感じています。

②成功体験を積ませる工夫

「あ、上手くいった!」という瞬間を、できるだけ多く体験してもらうことを心がけています。

例えば、練習メニューを作る時も、最初は成功しやすい設定にします。「中間をとる」動きが決まった時の爽快感を味わってもらい、「もっとやりたい」という気持ちを引き出します。

子どもたちが感覚的に掴んだ瞬間の表情は、とても印象的です。「先生、今のでしょ!」と嬉しそうに報告してくれる時が、指導者として一番やりがいを感じる瞬間です。

③理論より体験を重視

戦術の説明に時間をかけるより、実際にやってみることを重視しています。

「なぜライン間が有効なのか」を長々と説明するより、実際に「中間をとる」動きをやってもらい、「あ、これは使える」と感じてもらう方が効果的です。

体験を通じて理解したことは、子どもたちの中に深く残ります。そして、その感覚は試合でも自然に発揮されるようになります。

4. エントレリネアスの指導方法と練習メニュー

①2段階の落とし込み方

僕がエントレリネアスを指導する際に最も重視しているのが、2段階のトレーニング方法です。

多くの練習メニューでは、ライン間にマークがついてこれない設定になっています。

これは戦術理解には役立ちますが、実践的ではありません。

実際の試合では、相手も当然ライン間の脅威に気づき、マークに来るからです。

そのため、僕は以下の2段階に分けたトレーニングを行っています。

1段階目:まずはライン間で成功するメニュー

最初は、子どもたちが「中間をとる」ことの価値を理解できるよう、成功しやすい設定で練習します。ここでライン間の効果を実感してもらうことが重要です。

2段階目:マークされた時のソリューションを生み出すメニュー

次に、ライン間がマークされた時の対応策を練習します。背後を狙う動きや、別のライン間への移動など、実践的な解決策を身につけます。

この2段階によって、練習では上手くいくけど試合では使えないという問題を解決し、本当に試合で実践できるものになります。

②具体的な練習メニュー

ここでは、僕が現場で実際に使っている練習メニューを詳しく紹介します。

エントレリネアス(ライン間)の導入

のポゼッション-アイキャッチ-1-300x158.jpg)

エントレリネアス(ライン間)の実践

】サッカー練習メニュー-アイキャッチ-300x158.jpg)

これらのメニューを段階的に進めることで、子どもたちは理論と実践の両面からエントレリネアスを理解できるようになります。

5. まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめます。

・エントレリネアスは相手の守備ライン間の空間を使う戦術

・子どもたちには「中間をとる」「ラインを越える」として伝えると理解しやすい

・ゾーンディフェンス時に特に有効で、マークされた時の別解決策も重要

・日本のハーフコートでは一瞬の判断が勝負

・理屈より感覚、理論より体験を重視した指導が効果的

この記事では、エントレリネアス(ライン間)の基本概念と、僕が現場で大切にしている指導の考え方について解説しました。

難しい戦術も、工夫次第で子どもたちに分かりやすく伝えることができます。

皆さんの指導現場でも「中間をとる」「ラインを越える」という表現を試してみてください!

6. よくある質問 Q&A

Q.エントレリネアスとは何ですか?子供にはどう説明すべきですか?

エントレリネアスは、スペイン語で「ライン間」を意味する戦術用語で、相手の守備ラインとラインの間にある空間のことを指します。

現代サッカーでは組織的な守備が主流ですが、どんなに完璧な守備でもライン間には必ず隙間が生まれます。

この隙間を上手く使うことで相手の守備を崩すことができます。

子どもたちには「エントレリネアス」という言葉は使わず、「中間をとる」「ラインを越える」「もう少し高い位置」といった表現で伝えると理解しやすくなります。

理屈ではなく感覚的に理解してもらうことが重要で、成功体験を積ませる工夫が効果的です。

Q.エントレリネアスはいつ有効ですか?マークされた時はどうすればいいですか?

エントレリネアスは特にゾーンディフェンスの時に有効です。

ゾーンディフェンスではそれぞれの選手が「自分のエリア」を守っているため、ライン間にボールが入ると「誰が対応するか」という迷いが生まれやすいからです。

しかし、日本のジュニア年代ではマンツーマンでマークされてしまうケースもよくあります。

その時に重要なのが別のソリューションを持っていることです。

ライン間の選手がマークされた時は、必ず背後を狙う選手がいるように指導することで、相手ディフェンダーに常にジレンマを与えることができます。

ライン間をマークすれば背後が空き、背後をケアすればライン間が空くという状況を作り出すことが重要です。

Q.エントレリネアスを子供に指導するコツは何ですか?

指導のコツは3つあります。

①難しい言葉は使わない:

「エントレリネアス」ではなく「中間をとる」、「ポジショナルプレー」ではなく「良い場所に立つ」と表現する。

②成功体験を積ませる工夫:

最初は成功しやすい設定で「あ、上手くいった!」という瞬間を多く体験してもらう。

③理論より体験を重視:

戦術の説明に時間をかけるより実際にやってみることを重視し、体験を通じて理解してもらう。

また、2段階のトレーニングが効果的です。

1段階目でライン間で成功するメニューを行い、2段階目でマークされた時のソリューションを練習します。

これにより練習では上手くいくけど試合では使えないという問題を解決できます。

を理解する【指導者必見】チーム作りが変わる完全ガイド2-300x158.jpg)