こんにちは。講師のカズです。

今回はトレーニングメニューの作成方法について解説します。

試合で成果を出す、選手をワンランク上のレベルに引き上げるには日々の練習が重要で、練習メニューをしっかりと作り込んで計画的にトレーニングを行う必要があります。

その場しのぎの練習ではなく、綿密にトレーニングを練ることが大事ですね。

動画で解説

練習メニューが自分で作れるようになると、チームに最も適した練習を行うことができるようになるので、これを機会にしっかり理解しましょう。

1. トレーニングメニューの作成例【テンプレ】

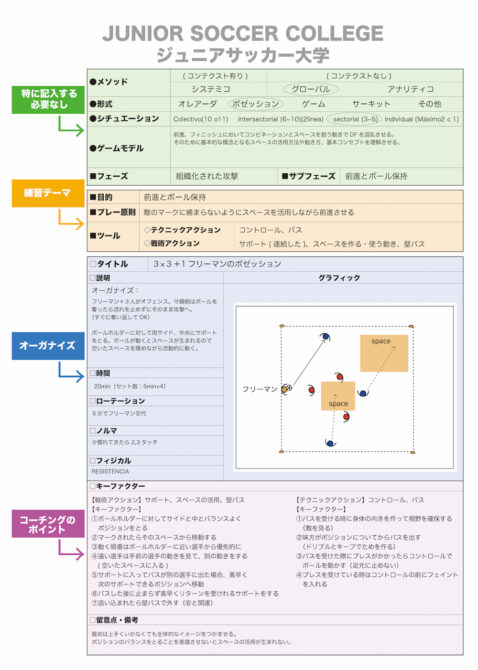

最初に僕がバルセロナのコーチングスクールで学んでいる時に作成したテンプレートにアレンジを加えたものをご紹介します。

これをベースに自分なりにアレンジしてもらえればOKです。

① 練習メニュー表から省略してよい部分

図にある「特に記入する必要なし」の部分。

ここはぼく自身がトレーニングやサッカーの構造的なものを体系的に理解したくて書いている内容なので、実際のメニュー作成時に記入する必要はありません。

参考程度にどうぞ。

【メソッド・形式】

メソッドや形式は練習のオーガナイズと図を見ればわかりますよね。

簡単に簡単に説明すると、メソッドとは教授法で3種類とぼくは定義しています。

・アナリティコ(日本でいうドリル)

・グローバル(ゲームモデルなしで敵や味方がいる)

・システミコ(グローバルにゲームモデルを足したもの)

それぞれ特徴が違いメリット・デメリットもあるので、どのメソッドを使うかで何を意図しているかが変わります。

また形式については以下のものがあります。

・オレアーダ形式(一方向)

・ポゼッション形式(循環する)

・ゲーム形式

・サーキット形式

・その他

どんな形式があるかは気にする必要はありません。

一応そんな区分があるんだと知っていればOKですが、知らなくても問題ありません。

【シチュエーション】

ここはチーム、グループ、個人などユニットの規模を表していますが、直接トレーニングメニュー作成には関係ありません。

あくまでもサッカーの構造と練習をリンクさせて考えた場合どうなるか、ということをイメージしているだけです。そのトレーニングではどの規模のユニットを考えているかのメモ程度のものです。

【ゲームモデル】

トレーニングメニューがどういったプレー原則と関連しているかなどメモ程度でOK。

頭の中で整理されていれば問題なしですが、後々資料として役に立ちます。

過去に自分がどのようなゲームモデルを考えていて、トレーニングとリンクしていたか?など検証できますね。

ただ後ほどのテーマ設定のところでプレー原則も関連します。

【フェーズ・サブフェーズ】

ここはトレーニングの目的を明確にする部分やゲーム分析と関連します。

問題点や改善したい点がどのフェーズで起きているか。

サッカーを構造的に見る方法については『サッカーの基本構造【4つの局面と11のサブフェーズ】戦術の基礎』をご覧ください。

② トレーニングメニュー作成のソフト

画像はホームページ上、見栄えが良いようにイラレで作っていますが、エクセルや手書き、なんでも構いません。

ちなみに僕の場合は、Football Aimというオンラインで使えるソフト(有料)を使っています。

メニューを随時ストックできるのとチームごとの一日のトレーニングを作成・記録できるので便利です。

メニュー単体、一日のトレーニングメニューの流れなどが簡単に作成できます。

2. トレーニングメニューの作成方法

では練習テーマから下の部分について詳しく解説します。

ここからが実際のメニュー作りで必要な部分です。

内容としては大きく3つに分かれます。

1.トレーニングのテーマ

2.オーガナイズ

3.コーチングのポイント

1つずつ見ていきましょう。

① トレーニングのテーマ

テーマはゲーム分析から導かれます。

僕の場合はトレーニングの目的とツールを明確にして、それを合わせてトレーニングテーマと呼んでいます。

目的とはサッカーにおけるフェーズ・サブフェーズ。

例えば「攻撃の前進とボール保持を成功させる」という目的があり、ゲームモデルの中のプレー原則には「敵のマークに捕まらないようにスペースを活用しながら前進させる」という項目があり、それを達成するためのツールとして戦術アクション、テクニックアクションがあります。

これらがトレーニングのテーマになります。

敢えて目的を設定するのは手段が目的化しないためです。

テーマ設定を詳しく知りたいという方は【練習テーマの設定方法】少年サッカー・レベル別に解説をご覧ください。

【戦術コンセプトとテクニックアクション】

僕の場合、これらのアクションは目的を達成するためのツールとして位置付けています。

これらのアクションも含めて「練習テーマ」としています。

② オーガナイズ

オーガナイズはトレーニングメニューそのものの説明です。形やルール、時間などを記入します。

【タイトル】

図では3対3+1フリーマンとなっていますが、どんな名称でもOKです。

5対5のポゼッション、4対4のミニゲーム、2対1→+1の攻撃、など自分がイメージしやすいものをつけましょう。

【グラフィック】

メニューの形をビジュアル化したものです。

【説明】

トレーニングの進め方や基本的なルールなどを記入します。

選手に説明する時にも使うのでわかりやすくしておきましょう。

【時間】

合計で何分行うのか。何セット行うかなど。

フィジカル的な部分を目的にしない場合は目安で大丈夫です。

実際の練習では他のメニューとの関係で前後します。

【ローテーション】

特に分かりにくくなければなくてもOKです。

【ノルマ】

プレーの制限をするものです。

2タッチとか守備は必ず〇〇しないといけないとか。

【フィジカル】

ジュニア年代ではあまり意識する必要はないかと思います。

パワー系、持久系、スピード系、どんなフィジカル要素を向上させたいか。

(難しい部分なのでフィジカル専門のコーチと考えましょう)

※僕はジュニア年代の場合は特に意識していません。

以上がオーガナイズに関する部分です。

③ コーチングのポイント

ここは指導者が特に注意しないといけない部分。

なおかつ実際に現場でコーチングするもの、気をつけなければいけないポイントです。

【キーファクター】

キーファクターはコーチングの際にとても重要になります。

これこそがまさに選手を上達させるためのコーチングが必要な部分です。

キーファクターはプレーを成功させるためのコツだとイメージして下さい。

曖昧な表現をせず、選手がプレーを理解するための言葉です。

良くない例は「サポートの質」「パスの精度」などの言葉で明確に説明できていない表現です。

キーファクターで大事なことは、分かりやすい理屈と明確な基準。

具体的に言葉で表現することがポイントになります。

>>参考:サッカー上達のコツはキーファクター「その言葉で選手は上手くなる」

【留意点・備考】

僕の場合はここに指導する際に気をつけるポイントを書いてます。

例えば初めて行う練習なら「最初はコーチングせず選手がどのように反応するか見よう」とか「ゲームモデルを浸透させるために試合との関連を詳細に説明する」など。

別に決まりはないので何でも構いませんが、メモ程度に使いましょう。

3. 実際の指導現場での注意点

トレーニングメニュー作成が終了したら後は実際にやってみるだけです。

ただいくら綿密に計画しても思うように進まないこともありますね。

ここでは起こりうる問題と対処法について解説します。

① メニューが上手く行かない場合の対処法

初めてそのトレーニングメニューを行う場合、選手のレベルとの関係でカンタンにできてしまったり、全く上手くできないということがあります。

そこで焦ってしまうと悪循環に陥るので注意が必要です。

発展系を用意しておく

練習の難易度を調整するためにフリーマンの数を変える、タッチ制限を変える、ルールの変更などを準備しておきます。

コートの広さを変えたりすることもあります。

狙った通りに上手く行かないなと感じたらオーガナイズを変更しましょう。

またコーチングで要求するレベルを変えることも必要になります。

思い切ってやめる

それでも上手く行かない時には思い切ってそのメニューをやめるか、テーマを変更します。

コーチがしっくりこない練習を続けても選手は上達しません。

時には大胆な発想も必要です。

② インテンシティに注意する

インテンシティとはプレー強度のことで試合だけでなく練習でも考慮しなければいけない要素です。

初めて行うトレーニングの場合、選手がルールが分からなかったり求められているプレーが理解できずインテンシティが下がることがあります。

狙いを持って敢えて下げているなら良いですが、基本的には高いインテンシティを保つ必要があります。

選手が考えなければならない要素が増えれば増えるほどインテンシティが下がるので、戦術的なコーチングには注意が必要です。

③ 時間配分と進行に気を使う

初めて行うトレーニングの場合、説明や選手が慣れるまでに時間がかかります。

最初の説明は簡素にわかりやすく伝え、トレーニング全体を整えながら中盤から後半にグッとインテンシティが上がるように進行します。

僕の場合、時間配分と進行については以下のように行なっています。

【時間配分・進行の例:20分の場合】

・説明:1分

・プレーしてやり方を理解させる:1〜2分

・大まかな注意点を指導してプレーさせる:3分

・フリーズしながらコンセプトを理解させる:5分

・インテンシティを上げてプレー:10分

上記はざっくりとした目安ですが、上手くフリーズとシンクロを行いながら進めます。

慣れている練習ならすぐにインテンシティが上がるので、強度を保ったまま練習ができますね。

僕はインテンシティが下がるのが基本的に嫌なので、複雑なトレーニングを行う時は1週間の中で考えます。

週3日のトレーニングの場合、初日はインテンシティが下がっても、とりあえずやり方と全体像がつかめればOKで、残りの2日で同じ練習を高強度で行うなど。

④ コートサイズの注意点

トレーニングメニューを決める際にコートのサイズをどれくらいにしたら良いか悩むことがあります。

これは何を基準に設定すれば良いか、答えは簡単です。

どれくらいの広さなら出したい現象が何割程度発生するか

これが全ての基準になります。

テーマに関するプレー成功の割合が1〜2割程度だと成功体験が得れず偶発的なものになってしまいます。

それは偶然上手く行っているだけのものという危険性があります。

反対に8〜9割成功するようだと、そもそもできることを練習している可能性があるので効果が低くなります。

狙いに意図によりますが、ぼくの場合だと5割前後の成功を基準にします。

なのでその5割の成功が現象として出るコートサイズを設定します。

初めて行う練習では、開始後すぐにコートサイズを変更することもよくありますね。

4. まとめ:最終的には自分でトレーニングメニュー作成

今回はトレーニングメニューの作成方法について解説しました。

コーチ初心者の方は、書籍などからメニューを引用することも多いと思います。

最初はそれでも構わないのでどんどんメニューをコピーして自分なりのアレンジを加えて自分の鉄板メニューにすることが先ですね。

その次のステップは自分でメニューを作成すること。

僕自身、今でも他の方のメニューを参考にすることはありますが、それを自分のチームに置き換えて噛み砕く必要があります。

同じメニューをやっても同じような効果が出ないのは、チームや選手の文脈が違うからです。

最終的には自分でトレーニングメニューを作成できるようにしましょう。