こんにちは、講師のカズです。

・ドリルトレーニングって何?

・ドリルって状況判断がないから上手くならない?

・ドリルトレーニングの具体的な方法が知りたい。

こんな疑問を持っている方へ。

この記事ではその中から、スペインではアナリティコと呼ばれるドリルトレーニングという練習方法について解説します。

動画で解説

1.サッカーの練習方法は三種類ある

僕が留学したスペイン・バルセロナのコーチングスクール(指導者学校)の専門科目の授業にある「メソッド論」。

そこではサッカーにおける3つのメソッド(教授法)=練習方法を以下のように区別しています。

サッカーコーチ初心者の方なら、まずは3種類の練習方法があることを理解しましょう。

それぞれの特徴は違うし、期待できる効果も異なります。

各レーニングメソッドを簡単に説明すると以下のようになります。

・ドリルはテクニックの反復練習

・グローバルは味方や敵がいて状況判断を含んだ練習

・システミコはグローバルにゲームモデルが加わった練習

こんなイメージで大丈夫です。

グローバルとシステミコに関しては別記事で解説しているのでそちらをご覧ください。

2.ドリルトレーニングとは

ドリルトレーニングとは名前の通りドリルです。

漢字ドリルとか計算ドリルとかと基本的な考え方は同じです。

ひたすら同じ動作を反復する

サッカーでいえばドリブルやパスなどの同じ動作を繰り返し反復するトレーニングです。

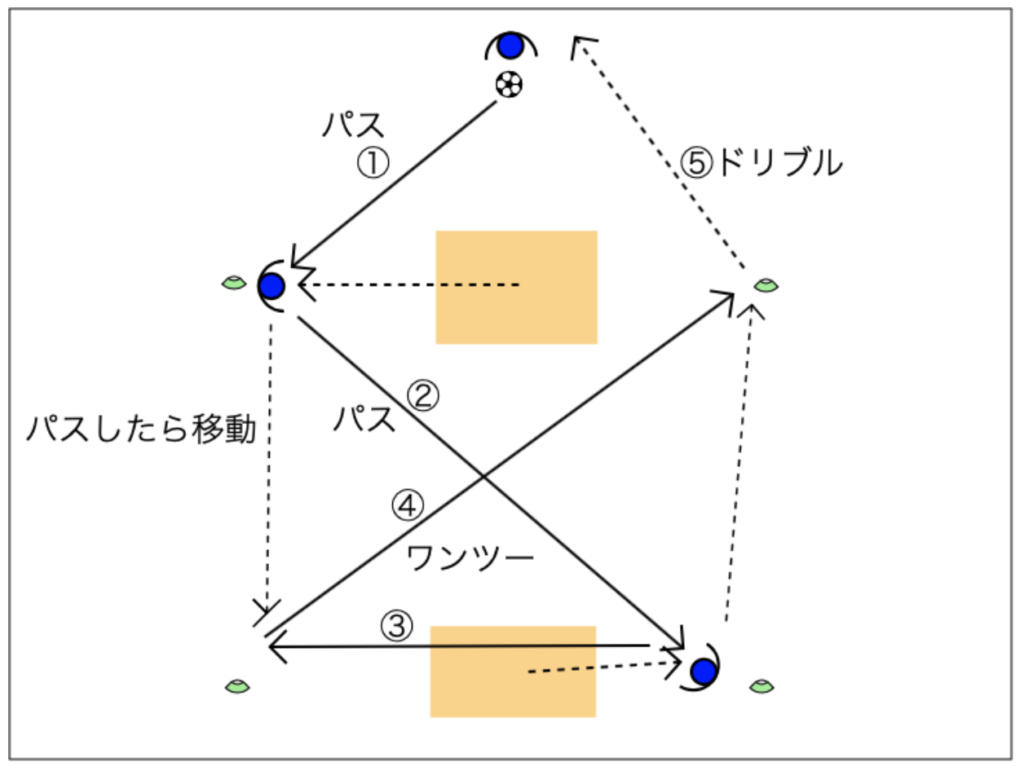

上記の図のように、コーンの間をジグザグにドリブルする練習。

同じように敵がいない状態でパスやワンツー、ドリブルを繰り返すような練習方法がドリルトレーニングです。

2人組でボールを投げてインサイドで蹴り返し、それを交互に20回行うというのも同じです。

状況判断を入れることもできる

基本的には、サッカーに必要な『状況判断』がないのがドリルトレーニングの特徴ですが、簡単な判断を入れることもできます。

別の選手の動きを見てコントロールする方向を変えるとか、何らかの合図によってドリブルの方向を変える。

ただし複雑な状況判断を入れることはできません。

3.ドリルトレーニングのメリット・デメリット

■メリット

・同じ動作を繰り返すので反復性が高い

・テクニックのみにフォーカスできる

・クローズドスキルが向上

■デメリット

・ゲームモデルと関係性がない

・試合のシチュエーションや文脈がない

・サッカーに必要な判断力がつかない

つまりドリルトレーニングは基本的にテクニックアクションのみに特化した練習方法です。

※ちなみにゲームモデルと関係ないと一般的に言われてますが、僕は関連づけることはできるという考えを持っています。

ドリルトレーニングで実際に起こる問題

先ほどのデメリットは一般的なサッカーという競技の特性から考えられたものですが、小学生年代の実際の指導現場では次のような問題が起こります。

・飽きる

・楽しくない

僕は小学生年代を指導するとき、あるレベルまではドリルトレーニングをかなりの割合で行うのですが、実際この2つの問題が起きます。

そのため、いかにして選手のモチベーションを維持しながら選手にやってもらうかがポイントとなります。

同じメニューを長い時間続けるのは、選手にとって結構な苦痛になりますね。

4.テクニックレベル向上の効果は抜群

いろいろデメリットもあるドリルトレーニングですが、やはりメリットはテクニックレベルの向上で、そこだけを見ると効果は抜群です。

当然ですよね。

ひたすら同じテクニックを反復するわけですから。

クローズドスキルのレベルは向上しやすいです。

ただ、1つのメニューで最大で10分~〜15分くらいでしょうか。

テクニックを伸ばせる分、退屈な側面もあるので時間配分に注意が必要です。

しかし問題もある

テクニックレベルを上げることができるドリルトレーニングですが問題もあります。

それはそれだけでは必ずしも試合で使えるテクニックとはならない可能性が高いということです。

ドリルトレーニングによって得られたテクニックはクローズドスキルと呼ばれますが、実際にサッカーの試合で必要なのはオープンスキル。

ドリルで得たテクニックをいかにオープンの中で使えるものにするかという作業も必要になります。

サッカーはサッカーをすることで上手くなる、と言われる所以はここにあります。

5.効果的なドリルトレーニングを行う方法

ドリルトレーニングの最大の特徴は限られたテクニックアクションを繰り返し反復できるところです。

が、以下のポイントと注意点を考慮してください。

■ポイント

・パス系なら6〜7秒に一回ボールに触れるようにする

・ドリブルは常にボールに触っているので比較的回数が増える

・シュート系はボールを拾う時間があるので工夫が必要

■注意点

・待ち時間を短くする

・フリーズコーチングを減らしシンクロで行う

1分あたり1人の選手がどれくらいボールに触れているか測りましょう。

また、ほとんどミスが出ない状態になったらそのスキルは獲得できているので負荷を上げるか、難易度を調整することが重要です。

6.小学低・中学年には有効なドリルトレーニング

ドリルトレーニングはサッカーを始めたばかり、まだテクニックレベルが低い段階なら有効的な練習になります。

もし小学3年生くらいでも、すでにテクニックレベルが高い選手が集まっている場合はドリルトレーニングはあまり必要ないかもしれません。

グローバルトレーニングやプレーモデルを落とし込めるテクニックレベルならドリルを行わずとも練習が成立しますね。

ただ基本的に、選手にとって楽しくないと感じやすい練習なのでコーチのモチベートと時間などの調整が必要になります。

オーソドックスな考えでは他の方法とバランスよく取り入れることがポイントです。

考え方次第で変わる

レベルに応じてドリルトレーニングを増やすというのは正直コーチの考え方によるところが大きいですね。

ほとんどボールが蹴れないからまずは基本練習という考え方もできるし、プレーがカオスになってもそのままやっていけば自然と形になる、という考え方。

これは自分の経験や信じる方法論、他のチームで上手くいっている例などを参考にしましょう。

7.一日の練習でどこにドリルトレーニングを入れるか

一般的な例

最初にドリルトレーニングを行い、その後、そのテクニックアクションを必要とするグローバルな練習を行う、という流れがあります。

①ウォーミングアップ

②パス&コントロール(ドリル)

③4対2ロンド(鬼回し)

④5対5+2フリーマンのボールポゼッション

⑤ミニゲーム

こんな感じで③④のところで正確なパスとコントロールが求められるので、その前の②のところでそれに特化したドリルトレーニングを行うという流れです。

コーチの考え方によっては、ほとんどドリルを行わず、いきなり敵がいる状態で練習するという方法もありますし、多めにドリルトレーニングを行うというコーチもいます。

上記の例はよくある一般的な流れです。

8.ドリルトレーニングではサッカーが上手くならない?について

この問題は選手のレベルやチームのコンセプト、コーチの手法が大きく関わる問題です。

理論的には「サッカーはサッカーをすることでのみ上手くなる」ということも言えますが、あくまで考え方です。

選手のレベルが上がっていればそれは良い方法です。

ただ、僕の場合はそれでも難易度をあげてドリルトレーニングをやります。

テクニックスキルは磨けば磨くほど精度が上がるし、プレーの幅を広げるためにもぼくはやります。

状況判断が伴っていないからサッカーが上手くならない、と言われてもぼくはやります。

この辺は自分なりの育成方法や選手が上達するためのメカニズムを構築する必要がありますね。

正しい方法というのはないので、選手の状態、チームの状態を見て決めるというのが大切です。

正直、これはぼくの場合は状態や時期によってバラバラです。

その後のグローバルな練習と関係ないドリルをすることもありますし、年代やレベルによっては7〜8割ドリルトレーニングが占めるケースもあります。

もちろんドリルを一切行わない日もあります。

9.まとめ

最後にまとめです。

1.サッカーの練習方法は三種類ある

①アナリティコ(ドリル)

②グローバル

③システミコ

2.ドリルは同じ動作を反復するのが特徴

3.簡単な状況判断を入れることもできる

4.飽きやすいのでモチベーションを上げる

5.一分間あたりの反復回数に気を付ける

今回はドリルトレーニングについて解説しました。

最初に話した他の2つのトレーニング方法も、やはり方法論でしかありません。

また理論的にはドリルでは判断がないからサッカーが上手くならないという意見も、コーチによって考え方が異なります。

そのため目の前の選手をよく観察し、適したトレーニングを行いましょう。