こんにちは。講師のカズです。

この記事では、2人組のコンビネーションを高める練習メニュー『2対2の攻撃』について解説します。

- 攻撃がドリブルばかりになってしまう

- 壁パスが決まらない

- 二人組の崩し方が分からない

このような問題が起きる時に参考になる練習メニューです。

僕自身は、過去には攻撃のデザインが上手く行かず、どうしても選手個人の突破力に頼った攻撃が増えていました。

しかし現在はスペイン留学で学んだ「キーファクターの重要性」をもとに、2人組のコンビネーションの練習をよく採用しています。

この練習メニューでは選手の2人組の関係性の高め方や、コンビネーションの理屈が分かるので、ぜひ参考にしてみて下さい。

※キーファクターの部分がコーチが指導する上でとても重要な理屈になるので、じっくりと読んで理解してください。

動画で解説

1.練習メニューの概要

✔︎改善できること:

・二人組のコンビネーション

・壁パスとレガテ(突破のドリブル)の使い分け

・DFの背後を狙う動き

✔︎対象年齢:小学5年生以上

※選手のレベルにもよりますが、ぼくの経験上4年生では難しいです。

✔︎人数:10〜12人

※8人でもできますがローテーションが早くなり、かなりハードになります。12人以上になると待ち時間が増えるので2グループに分けるなど対応が必要。

✔︎難易度:高い

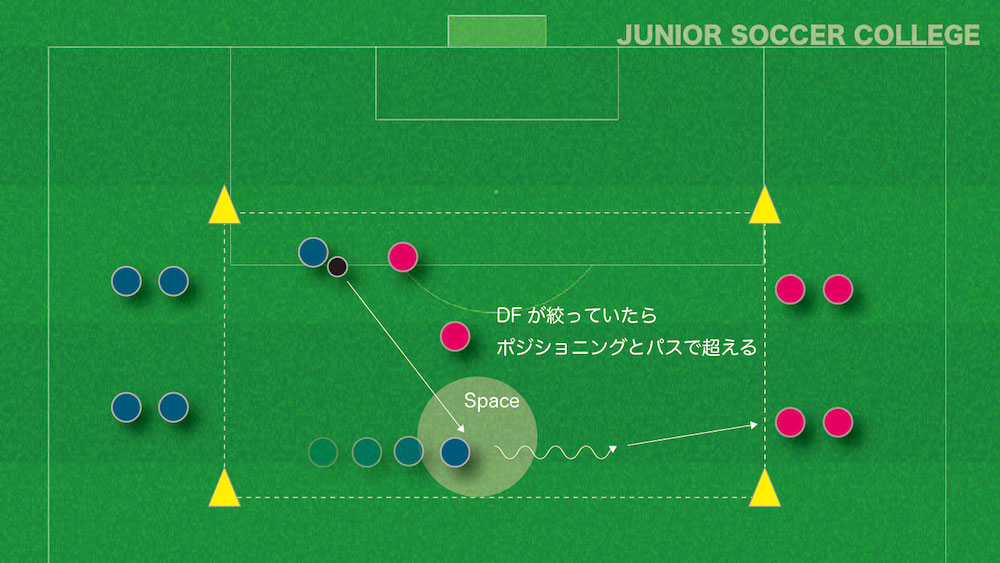

2.オーガナイズ

【タイトル】

・2対2の攻撃(前進型)

【コートサイズ】

・15m×30m程度

(※現象が発生する割合で調整してください)

【進め方】

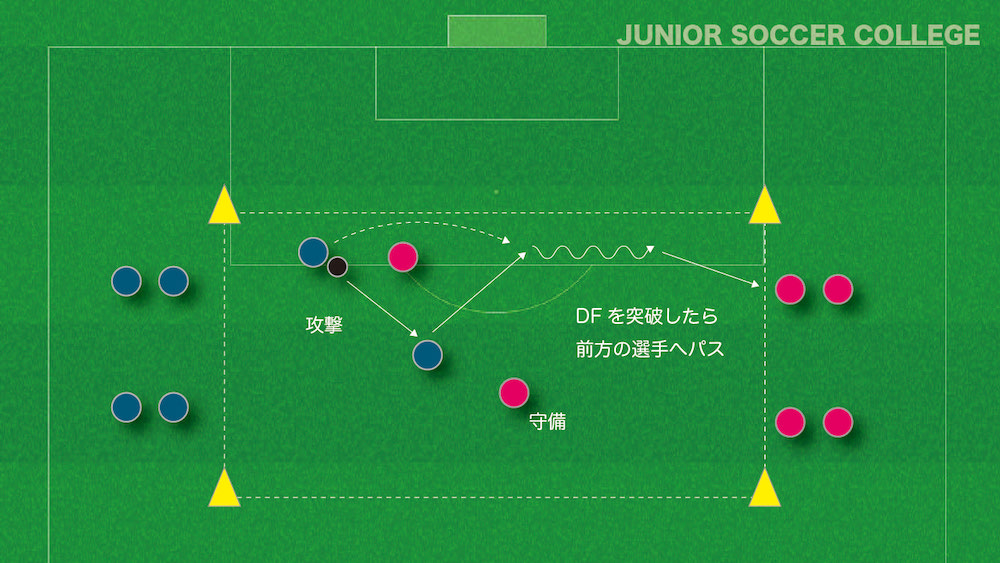

・どちらか片方のサイドの2人の選手のドリブルからスタートし、前方の選手へパス。そのままDF役に。

・攻撃側は2人でDFを突破する。

・突破したら前方の選手へパス。そのまま守備役になる。

・突破されたDF役の2人は前方の列に並ぶ。

・DFがボールを奪ったら、自分たちがスタートした方の選手へパス(後ろ方向)。奪われた攻撃側の選手がそのままDF役になる。

【ノルマ】

・DFは下がらずに前へ出てボールを奪いに行く。

【時間】

・20〜25min

以上が練習のオーガナイズです。

図では色分けしてますが、実際はビブスを着なくても成立します。

3.練習メニューのテーマ

以下の3つの項目が練習メニューのテーマです。

【目的】

フィニッシュもしくは前進からフィニッシュ

【ツール】

(戦術コンセプト)

サポート、マークを外す動き、壁パス

(テクニックアクション)

フェイント、コントロールオリエンタード、レガテ(突破のドリブル)、運ぶドリブル

【プレー原則】

設定なし

練習メニューのテーマ作成について詳しく知りたい方は【練習テーマの設定方法】少年サッカー・レベル別に解説をご覧ください。

4.キーファクター

では具体的なキーファクターを1つずつ見ていきましょう。

このキーファクターの部分がとても重要です。

これは選手へアドバイスする内容そのものであり、2人組で突破するための理屈になります。

※重要な部分なので繰り返し読んでください。

①DFが絞っていたらポジショニングとパスで超える

小学生年代では守備の選手が極端に絞ってしまい、コンビネーションを使わなくても突破できる可能性があります。

まずはサポートの基礎として、幅を取ること、高いポジションで相手のプレスを受けないポジショニングの有効性を理解させます。

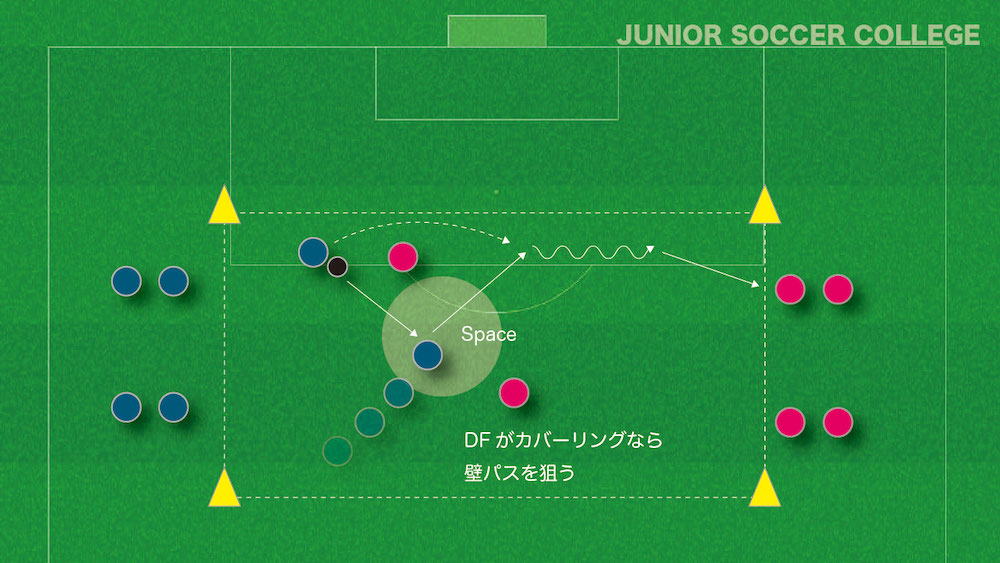

②DFがカバーリングのポジションなら壁パスを狙う

次にDFがきちんとポジションをとり、カバーリングをしているケース。

小学生年代では、この状態で裏を狙う選手が多いですが、カバーされているので背後は取れません。

反対に手前にスペースがあるので、壁パスが有効になります。

一度背後を狙う動きから壁パスに入ると効果的です。

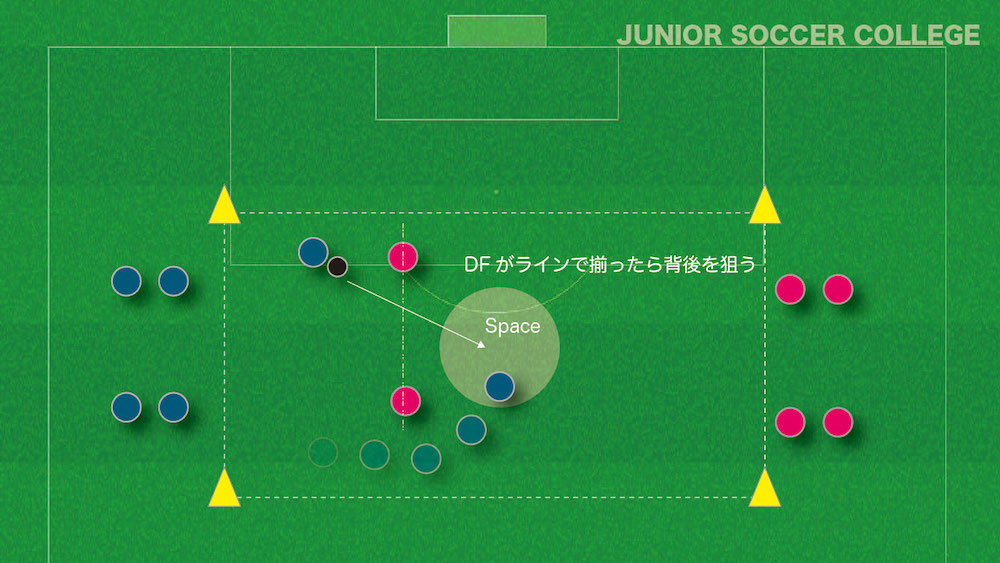

③DFがラインで揃ったら背後を狙う

DFがライン上に並んでいるケース。

ここで初めて相手の背後にスペースが生まれます。

マークしているDFの視界から消えるように動くと背後を狙いやすくなります。

④ボールホルダーは味方を使うか自分で仕掛けるかのどちらか

壁パスを狙うにしても背後を狙うにしても、ボールホルダーの選択肢は2つです。

- パスを出して再び自分でパスを受ける

- パスを出すフリをして自分でドリブルで仕掛ける

味方の動きだけでなく、2人目の敵の動きを見ることもポイントですね。

⑤細かなフェイントを入れる

パスを受ける選手のフェイクの動き、ボールホルダーのパスをするフェイントなど、細かなフェイントを入れることが重要になります。

失敗する例として、フェイントがなく素直にパスを出してしまい読まれることなどの現象があります。

いかにして相手を騙して、その隙に一瞬で仕掛けることができるか。

⑥その他のキーファクター

この練習で代表的になるキーファクターを5つピックアップしました。

これ以外にも、この練習メニューでは様々な現象が出てきます。

ボールの持ち方や、パスを受けた時にプレスがかかった場合、壁パスのリターンを取られない方法など。

細かなキーファクターはたくさんあると思うので、選手のレベルに応じて調整してください。

以上が代表的なキーファクターになります。

5.このメニューの特徴

①最初はかなり上手く行かない

この練習メニューは、最初の方はかなり上手く行かない可能性が高いです。

後ほど解説する崩し方が上手く行かなくても、最初はOKとしましょう。

あまり最初から細部にこだわり過ぎてフリーズしまくると上手く行きません。

②攻撃のスタートが横並びなので他の状況も練習する必要あり

このメニューでは攻撃の選手が横並びからスタートするため、難易度が上がります。

MFとFWとの関係を考慮するならスタート地点に角度をつけるなどの調整が必要です。

6.指導のポイント

①キーファクターの提示だけでなく指導スキルが重要

キーファクターの部分はある程度どんなレベルでも共通する部分ですが、実際の指導となるとコーチのスキルにかかってます。

キーファクターを提示するだけでは上手く行きません。

選手にわかりやすい基準を与えることや、感覚的な部分に落とし込んでいく必要があります。

②実際の指導の仕方

先のキーファクターを提示した上で、選手の一連の動きを簡単に説明します。

- まず幅をとってDFのポジションを見る

- 最初に壁パスを狙ってライン間で一瞬止まる

- 止まった瞬間にパスが出ないと感じたら、そのままダイアゴナル(斜め)に抜けて背後を狙う動きに変える

できるだけ感覚的に動けるようにして、それが理屈とあっているというようなイメージです。

もちろん、これに従う必要はないのですが、動き方のイメージや動きを変える時の条件を明確にします。

以上、練習メニューの紹介でした。

同じようにやっても上手く行とは限らないですが、ぜひ一度試してみてください!

この練習メニューが上手く行かない、そもそも壁パスがあまりできないようなら下記の練習メニューをお勧めします。

>>少年サッカー・練習メニュー【壁パスとドリブルの使い分け】1×1+1フリーマン

>>少年サッカー・練習メニュー【2対1のコンビネーション突破】4人組